Nouvelle présentation, complétée, des articles remarquables de Gérard Loubinoux parus dans la revue Opérette, n° 194 à 198.

Première partie, l’opérette à un moment charnière

L’opérette se trouve actuellement à un moment charnière. La raréfaction des représentations, le rétrécissement du répertoire, peuvent faire craindre une disparition à plus ou moins longue échéance. Cependant, alors que les spécialistes du genre se trouvent souvent en butte moins à la désaffection du public qu’a une certaine ostracisation de la part des responsables de programmation et des subventionneurs institutionnels, lesquels ont droit de vie et de mort sur les compagnies et les festivals, on assiste depuis quelques années à une forme de récupération, en particulier pour Offenbach, par ce qu’on pourrait appeler en reprenant le titre d’un pamphlet du compositeur vénitien Benedetto Marcello « le théâtre à la mode ».

Le « dépoussiérage » est le mot clé de cette récupération. Indubitablement, et pas seulement pour l’opérette, cette opération a quelque raison d’être. Plus encore peut-être que pour l’opéra, l’opérette a pâti d’un réel enlisement dans la routine, et, ce qui est plus grave, la désinvolture. Il y a à cela plusieurs raisons. Il est évident que la programmation, en particulier en province, d’un nombre d’opérettes qui aujourd’hui suscite l’étonnement, ne pouvait se faire autrement que de façon routinière en s’appuyant sur le métier à tout crin des interprètes et des régisseurs. Le public lui-même, qui souvent ne voyait rien d’autre, se satisfaisait d’une médiocrité routinière, tissant parfois des liens affectifs avec certains interprètes qui, il faut le dire, cherchaient parfois le succès, surtout chez les fantaisistes, en « en faisant des tonnes ». Ceci a perduré en province jusque dans les années 60 et un peu au-delà suivant les villes.

Paris a vu disparaître le répertoire classique avec la Gaîté Lyrique. Peut-être en se consacrant à ce répertoire dans une démarche d’innovation aurait-elle pu tirer son épingle du jeu. Encore aurait-il fallu qu’elle ait pour cela l’incitation et l’appui des responsables de la culture. On était du temps de Malraux et des très brechtiennes Maisons de la Culture. Ce fut une erreur que de tenter de rivaliser avec le Châtelet et Mogador qui misaient alors, comme dès avant-guerre sur de longues séries aux mises en scène somptueuses portées par des vedettes. Parallèlement naissait un répertoire plus comédie-avec-chansons sur des scènes plus modestes. La province, ne disposant souvent pas des moyens techniques et financiers nécessaires au grand spectacle, accueillait ce répertoire nouveau avec un décalage temporel et souvent une adaptation aux conditions locales qui tendaient à en faire une forme de sous-produit.

Qu’il s’agisse de Paris ou de la province le fait est qu’au moment où le souci de créativité bousculait heureusement le monde théâtral, y compris l’opéra, l’opérette demeurait très conservatrice dans son approche, s’essoufflant peu à peu, se repliant sur un public lentement vieillissant et souvent étranger, voire hostile, à toute échappée hors de la routine. Le sentiment de ringardise dans le reste du public et des « créateurs » se fit de plus en plus prégnant. Le souvenir de certaines représentations « à l’arrache » des dimanches après-midi a joué un rôle certain dans le discrédit du genre, souvent ramené dans l’esprit du public à la seule « lopéziade ». En fin de compte, tant à Paris qu’en province, l’opérette n’a survécu que péniblement aux Trente Glorieuses, dans l’indifférence et parfois dans l’hostilité déclarée des « politiques culturelles » promotrices de ce qu’on a pu appeler « l’élitisme péremptoire ». On a alors assisté à la relégation, un peu méprisante, aux fêtes de fin d’année des éternelles Vie Parisienne et Chauve-Souris et à la survivance, ici et la, d’îlots de persistance plus que de résistance.

Quelques jolis malentendus et confusions

La méconnaissance étant pire que l’ignorance, hormis quelques spécialistes, musicologues et historiens (en particulier en ce qui concerne Offenbach), le monde théâtral et musical français n’a pendant longtemps eu aucune curiosité pour l’opérette, et n’en a encore que rarement, reléguant dans une sorte de ghetto les spécialistes du genre qui, parfois fort talentueux, demeurent cependant tenus à l’écart des grandes maisons du lyrique qui ne savent pas ce qu’elles perdent.

La méconnaissance étant pire que l’ignorance, hormis quelques spécialistes, musicologues et historiens (en particulier en ce qui concerne Offenbach), le monde théâtral et musical français n’a pendant longtemps eu aucune curiosité pour l’opérette, et n’en a encore que rarement, reléguant dans une sorte de ghetto les spécialistes du genre qui, parfois fort talentueux, demeurent cependant tenus à l’écart des grandes maisons du lyrique qui ne savent pas ce qu’elles perdent.

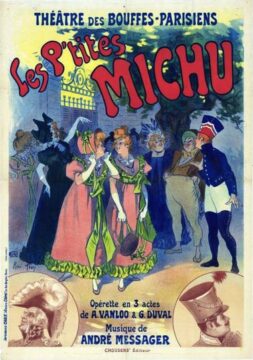

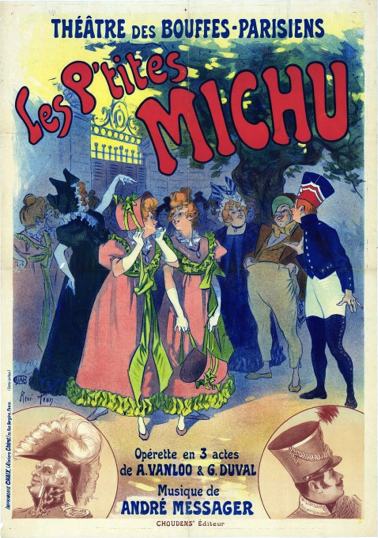

L’intérêt récent d’un Olivier Py pour Mam’zelle Nitouche ou de la compagnie des Brigands pour les P’tites Michu, deux œuvres longtemps délaissées, apparaît encore comme une divine surprise. Il faut que ce soit une fondation italienne (Palazzetto Bru Zane) qui entreprenne de rendre justice au répertoire d’opérette classique française en soutenant par exemple une série de représentations du rare Le 66 ! d’Offenbach à Tours (octobre 2024) ou en éditant l’enregistrement cd des P’tites Michu ou de Passionnément. Force est de constater que lorsqu’une institution lyrique d’un certain rayonnement programme un ouvrage du répertoire d’opérette, de plus en plus fréquemment, et persuadés de l’inanité des livrets faute de s’être donné la peine de les lire sérieusement, les dramaturges se croient dans l’obligation de les réécrire à leur sauce, comme au dix-huitième siècle Jean-François Ducis trouvait nécessaire et subtil de réécrire Shakespeare pour le purger de son « mauvais goût ». Or l’opérette est un tout, réécrire les dialogues en « actualisant » le langage, par exemple, est très méprisant pour le public. Réécrirait-on Molière au prétexte qu’il ne s’exprimait pas comme nous, ou transcrirait-on Racine en prose pour le rendre plus accessible ? Encore ne s’agit-il là que de la lettre du texte, parfois les manipulateurs ne reculent pas devant le bidouillage du sujet lui-même, pensant lui conférer une nouvelle jeunesse en plaquant dessus quelque actualité, tant bien que mal, souvent plutôt mal que bien. Il y a derrière cela quelques jolis malentendus et confusions.

L’indispensable dépoussiérage relève de la restauration et n’a d’autre but que de rendre son lustre à un ouvrage, c’est une opération plus délicate et demandant plus de doigté, qu’un brutal décapage suivi d’un barbouillage au goût du jour, mais, exactement comme pour toute œuvre d’art, encore faut-il que le restaurateur se donne d’abord et sérieusement la peine de pénétrer l’esprit et ‘essence de l’ouvrage à restaurer et qu’il ait la main légère.

Nous ne dirons rien des réorchestrations ou des réductions pour des formations parfois improbables, le plus souvent dictées par des soucis d’économie. On y a parfois d’agréables surprises tout de même.

Le contraire de « léger » est d’abord « lourd »

Dans son esprit et son essence l’opérette est légère. Cela semble une évidence. Encore faudrait-il admettre que le contraire de « léger » est d’abord « lourd » et non pas « sérieux ». Ceci signifie que les choses sérieuses n’en sont non pas exclues, mais y sont traitées sans lourdeur, abordées en toute discrétion et, d’une certaine façon, perceptibles à qui sait percevoir au-delà de l’anecdote et de la surface des choses.

Malheureusement ce n’est pas, hélas, l’approche la plus fréquente. Or, il se trouve que l’opérette a cette spécificité remarquable d’être un genre feuilleté. Que faut-il entendre par là ? Simplement qu’il s’agit d’une dramaturgie composée, sous une couche extérieure évidente et très naïve d’aspect, d’une série d’autres couches, souvent cryptées, et qui lui confèrent une vraie profondeur. La structure même du genre, cette alternance de parlé et de chanté, a des répercussions sur l’écriture. Les librettistes ont de fortes contraintes, ils n’ont pas les coudées franches pour les dialogues qui doivent non seulement porter une histoire interrompue régulièrement par un numéro musical dont la durée réduit d’autant le temps disponible pour l’action dramatique, mais qui doivent aussi conduire habilement à ces épisodes chantés ou dansés. Les origines populaires du genre font qu’une très grande partie des airs d’opérette adopte la forme couplet/ refrain, avec parfois des variantes, comme le rondeau dans lequel, le refrain demeurant identique les couplets sont musicalement différents. Cela est une contrainte forte pour le parolier mais plus encore pour le compositeur qui ne dispose pas de la liberté de développement musical que l’air d’opéra, par exemple, malgré ses structures bien définies, lui offre, la forme couplet/ refrain n’apparaissant à l’opéra que lorsqu’un personnage chante (personnage et non interprète !). Le cadre est beaucoup plus serré. Cela implique une sobriété de moyens qui doit être absolument compensée par une concision expressive percutante. On trouve bien sûr des ensembles musicaux plus développés, en particulier dans les finales, mais ceux-ci, comme les ouvertures, sont souvent un patchwork de différents airs, avec les mêmes contraintes.

En définitive la contrainte d’écriture majeure est la restriction du développement. Tout doit être ramassé, contrairement au théâtre parlé qui peut développer les idées et à l’opéra qui peut développer un discours musical sur la longueur. Mais — ceci est fondamental — le langage, qu’il soit verbal ou musical offre d’autres ressources que le développement dans la durée. Les mots, par exemple, ne sont pas univoques, ils ont une épaisseur : des doubles, voire des triples sens, ils sont évocateurs de situations, ils peuvent être allusifs, ils peuvent inviter à comprendre le contraire de ce qu’ils semblent dire, l’implicite leur est permis quand l’explicite leur est défendu. Relevons à ce propos l’humour facétieux d’Offenbach dans la Chanson militaire de La Grande Duchesse de Gérolstein : Ah c’est un fameux régiment, le régiment de la Grande Duchesse… », l’utilisation de trois croches suivies d’une noire pour les quatre premières syllabes permet d’entendre, en allongeant le “fa” un autre sens :« Ah cet infâme régiment… » Un mot, une phrase, ne disent pas seulement ce que grammaire et vocabulaire véhiculent mais aussi tout ce que la complicité avec l’auditeur permet de comprendre.

C’est dans cette épaisseur du langage — qui échappera toujours au traitement informatique — que se trouvent les couches du feuilletage dont il était question plus haut.

Un jeu du chat et de la souris

Dans un récent ouvrage Gérard Staron (1) analyse, par exemple tout ce que l’opérette, peut véhiculer en matière d’allusion, de références ou simplement d’échos de la situation politique des époques successives qui l’ont sécrétée. La censure qui, rappelons-le, fut préalable jusqu’en 1906, joue, évidemment, un rôle important dans la rédaction des livrets, tant au niveau du langage que des sujets. Elle est souvent tatillonne, les corrections qu’elle apporte et qu’il est possible de retrouver grâce aux « livrets de censure » nous étonnent parfois, nous éclairent souvent. Il se crée ainsi un jeu du chat et de la souris auquel participe la part du public suffisamment avertie pour décrypter les messages, encore qu’il ne faille pas être grand expert pour subodorer un parfum de nostalgie royaliste ou impériale dans certains vers des Cloches de Corneville :

« Nous avons hélas perdu d’excellents maîtres/ Et les revenants qui troublent notre esprit/ De nos bons seigneurs sont les nobles ancêtres / Qui dans ce château ressuscitent la nuit […] Et quand de l’exil nos maîtres reviendront/ Par un revenant de garde à la fenêtre/ On dit qu’a l’instant les cloches sonneront./ Digue, digue, digue, digue, digue don/ Sonne, sonne donc, joyeux carillon ! » ou quelque parfum communard dans des vers des Saltimbanques de Louis Ganne (fils de mineur mort au travail) qui ne démériteraient pas à coté de l’Internationale : « Après le sombre orage/ Vient le soleil doré/ Après notre esclavage/ Viendra la liberté ! > » […] « Le temps de nos misères/ est maintenant passé/ Par de douces chimères/ Qu’il soit vite effacé ! »

Ce n’est pas un hasard si dans la zarzuela, cette opérette ibérique de l’Espagne monarchique, Madrid est mis en avant ou si dans l’empire austro-hongrois en voie de désagrégation sont mises en scène quelques-unes des nations qui le composent, ou si un des succès majeur, et durable de l’opérette anglaise de l’âge d’or de l’Empire britannique a pour cadre un bâtiment de la Royal Navy (H.M.S. Pinafore).

Tout cela offre un intérêt certain, mais encore largement négligé, à quelques exceptions près, pour l’histoire culturelle, mais n’apporte qu’une ressource limitée à la mise en scène. La remise dans le contexte a ses limites. Il y a longtemps que la transposition des sujets à l’époque de la création des œuvres est devenue, au théâtre en général, à l’opéra plus encore, une forme de tarte à la crème. La chose fonctionne d’ailleurs beaucoup plus mal à l’opérette qu’a l’opéra : à l’opéra le décalage, par exemple, entre un style musical très dix-neuvième et un sujet médiéval (la valse de Faust !) justifie cette option, mais à l’opérette l’anachronisme, le décalage, et le saugrenu, sont revendiqués, les gommer au profit de pauvres succédanés frise le non-sens.

Par contre le substrat anthropologique est riche en potentialités. Ce qui est important ce n’est pas que Jupiter fasse allusion à Napoléon III, mais qu’il représente une certaine forme de pouvoir. L’opérette est pleine de ces souverains qu’on dit « d’opérette ». L’expression, passée dans le langage courant, laisse entendre une absence de sérieux mais à y regarder d’un peu près les tyrans d’opérette, n’ont rien d’anodin. On rit du roi Ouf (L’Étoile) et de son plaisir sadique à détailler les modalités du supplice du pal mais le lien entre totalitarisme et sadisme est une question profonde. « Je vais, je viens, je me faufile, incognito » chante le vice-roi dans la Périchole épiant ses sujets qui le savent très bien et se tiennent à carreau. Ce qui fait rire serait souvent cauchemardesque si on ne se trouvait pas dans la situation qui fait rire. Le pouvoir tyrannique désignant un bouc émissaire à sacrifier, comme le fait Ouf, pour conforter son pouvoir et détourner le mécontentement est un mécanisme séculaire et plus d’un tyran ne se comporte pas autrement que le vice-roi.

Par contre le substrat anthropologique est riche en potentialités. Ce qui est important ce n’est pas que Jupiter fasse allusion à Napoléon III, mais qu’il représente une certaine forme de pouvoir. L’opérette est pleine de ces souverains qu’on dit « d’opérette ». L’expression, passée dans le langage courant, laisse entendre une absence de sérieux mais à y regarder d’un peu près les tyrans d’opérette, n’ont rien d’anodin. On rit du roi Ouf (L’Étoile) et de son plaisir sadique à détailler les modalités du supplice du pal mais le lien entre totalitarisme et sadisme est une question profonde. « Je vais, je viens, je me faufile, incognito » chante le vice-roi dans la Périchole épiant ses sujets qui le savent très bien et se tiennent à carreau. Ce qui fait rire serait souvent cauchemardesque si on ne se trouvait pas dans la situation qui fait rire. Le pouvoir tyrannique désignant un bouc émissaire à sacrifier, comme le fait Ouf, pour conforter son pouvoir et détourner le mécontentement est un mécanisme séculaire et plus d’un tyran ne se comporte pas autrement que le vice-roi.

L’opérette, dans sa concision, a souvent quelque chose de la fable ou du conte philosophique, c’est dire qu’elle est porteuse d’enseignements qui dépassent l’anecdote. Ceci est parfois clairement assumé, lorsque Meilhac et Halévy dans Les Brigands réduisent une « histoire de brigands » à « il y avait une fois un grand financier » et « c’est tout », ils reprennent tout simplement Voltaire. On pourrait multiplier les exemples, et pas seulement en se limitant à Offenbach. Or il se trouve que la question du pouvoir, de ses rapports avec la religion, avec le peuple, avec l’argent et le sexe ne sont pas propres à une époque désormais révolue. Il en va de même pour les mécanismes d’éclatement de conflits intérieurs ou extérieurs, ou pour les problèmes de stratification sociale. Le bouleversement que constitue l’irruption d’un milieu dans un autre entre premier et second acte est même un des ressorts fréquents de la dramaturgie de l’opérette. Il est étonnant de constater la permanence de certains mécanismes simplement en considérant l’actualité. Pour les raisons qui ont été exposées plus haut l’opérette ne peut développer un discours analytique, mais un couplet bien tourné peut en dire beaucoup plus qu’un long discours surtout s’il est porté par une musique spirituelle qui en potentialise la portée. Il suffit de quelques répliques, de quelques mesures bien senties, pour dessiner des personnages qui représentent bien au-delà d’eux-mêmes. C’est précisément cette concision constitutive qui laisse largement les coudées franches aux metteurs en scène, par les moyens dont ils disposent en matière de choix scénographiques et de direction d’acteur, pour éclairer, vivifier, donner de l’épaisseur, à cette couche, anthropologique, socio-politique, sans pour autant, et c’est cela le plus difficile, abandonner la légèreté.

(1) Gérard Staron, L’Opérette, parfum d’histoire, et voir la recension de Didier Roumilhac dans le numéro 194 de la revue Opérette.

Deuxième partie, les sous-entendus

Un des domaines où la société a le plus spectaculairement évolué au cours du vingtième siècle, surtout dans sa seconde moitié, est celui du rapport à la sexualité. Une des conséquences majeures de cette évolution est l’émergence de plus en plus marquée de l’explicite dans le discours et les représentations. On sourit aujourd’hui à ce qui apparaissait, il y a deux ou trois générations seulement, comme audace, voire scandale. Or l’opérette est née, il ne faut pas l’oublier, à une époque où sortir dans la rue « en cheveux » était pour les héroïnes de romans le signe d’un affolement à en perdre tout sens de la pudeur. Une cheville entr’aperçue affolait les hommes et les auteurs d’opéras-comiques et d’opérettes multipliaient les rôles en travesti, excellent prétexte pour (réalisme vestimentaire historique oblige !) exposer aux feux de la rampe les membres inférieurs de jeunes personnes au physique avenant moulées dans d’avantageux maillots. Les messieurs qui lorgnaient de leurs lorgnons ces émoustillantes créatures friseraient assurément l’apoplexie s’il leur était donné de faire un tour dans nos rues aujourd’hui !

Le dix-neuvième siècle fut dans ce domaine de la pudibonderie bourgeoise particulièrement « coincé » avec comme corollaire des stratégies de contournement et de détournement, en particulier dans le domaine du langage. La chose n’était pas nouvelle. On ignore aujourd’hui, par exemple, que bonne partie des comptines que chantent encore nos innocents bambins sont truffées d’allusions cochonnes dont nous avons perdu le sens. On n’écoute plus de la même oreille l’incontournable « Au clair de la lune » quand on sait qu’en des temps anciens ce que nous appellerions aujourd’hui « conclure » se disait « battre le briquet ». On plaint le pauvre Pierrot dont la chandelle est morte et qui n’a plus de feu.

On ne voit plus du même œil la bergère qui tue son chaton quand on sait qu’on disait d’une jeune fille qui, imprudemment, avait perdu sa vertu qu’elle avait « laissé le chat aller au fromage » (« Il n’y mit pas la patte, il y mit le menton ! »). On comprend bien des choses quand on sait ce qu’on désignait chez les messieurs sous le nom de « compère guilleri » et chez les dames sous celui de « bois mesdames ». Belle chanson à double détente que ce « furet du bois mesdames » qui passe par ici et puis par là et dans laquelle se niche une contrepèterie mettant en cause la galanterie du premier ministre de Louis XV, l’abbé Dubois !

De « malignes interprétations »

On mesure mal à quel point la moindre allusion était saisie au vol et avec quel acharnement la censure s’efforçait à les débusquer. Ainsi Piron, un des premier et meilleurs auteurs du vieil opéra-comique des théâtres de la foire, ancêtre de l’opérette, sous l’Ancien Régime dut-il affronter les interdits du censeur qui s’en prenait à des expressions ou des mots pouvant donner lieu à « de malignes interprétations » ou « faire naître des applications dangereuses », tels que « rosier », « houlette », « jardin », « loup » (exemples tirés de H. Lagrave, Le Théâtre et le public à Paris de 1715 à 1750, Paris, Klienksieck, 1972). On pourrait y ajouter « buisson », « gazon », « panier », « tabatière » et d’autres. On était un peu moins austère du temps de Molière qui pouvait se permettre de faire dire par son Bourgeois Gentilhomme à Dorimène : « Madame, je vous souhaite toute l’année votre rosier fleuri ».

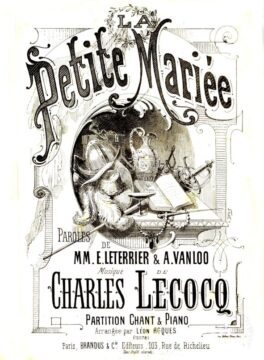

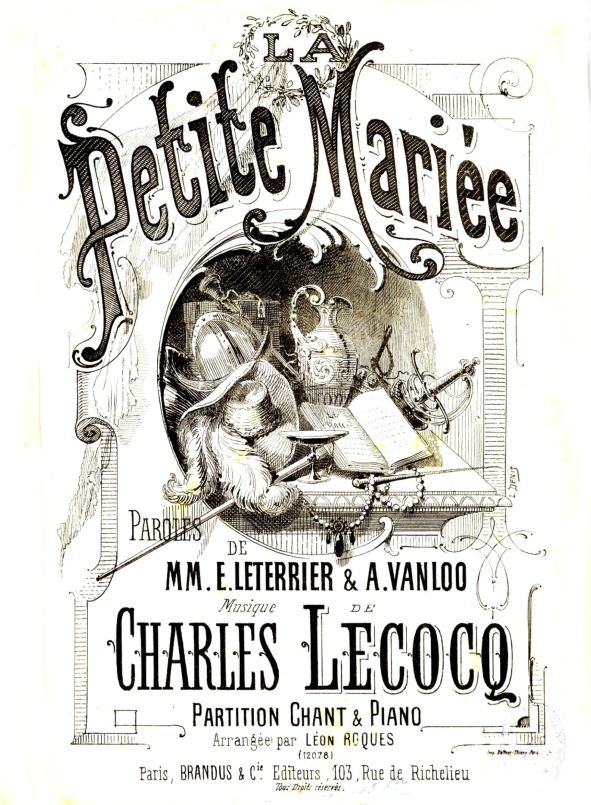

Ces allusions surveillées au dix-huitième siècle sont encore très opérantes dans l’opérette classique. L’interdiction de nommer explicitement les parties intimes suscite l’emploi de termes détournés. Un des exemples les plus récurrents et qui n’est pas totalement évaporé aujourd’hui est celui du petit oiseau et plus particulièrement du rossignol qui chante la nuit. La peinture allusive en a fait un grand usage. Son origine lointaine se trouve dans le Décaméron de Boccace avec la Nouvelle du Rossignol. Assurément Leterrier et Vanloo se sont inspirés de cette nouvelle dans la Petite Mariée de Lecocq, qui se déroule en Romagne au seizième siècle, pour le « fabliau du rossignol » dans lequel une jeune donzelle, comme chez Boccace, dit au papa d’une voix tendre : « Au bois chante le rossignol/ De près je veux l’entendre », le refrain reprenant « Tout au fond du bois sombre/ Le rossignol chantait ». Le père finissant par être intrigué de cette lubie entreprend de suivre subrepticement sa fille pour découvrir « O douleur sans seconde !/ Que le tendre et doux rossignol/ Portait une moustache blonde ! ».

Ces allusions surveillées au dix-huitième siècle sont encore très opérantes dans l’opérette classique. L’interdiction de nommer explicitement les parties intimes suscite l’emploi de termes détournés. Un des exemples les plus récurrents et qui n’est pas totalement évaporé aujourd’hui est celui du petit oiseau et plus particulièrement du rossignol qui chante la nuit. La peinture allusive en a fait un grand usage. Son origine lointaine se trouve dans le Décaméron de Boccace avec la Nouvelle du Rossignol. Assurément Leterrier et Vanloo se sont inspirés de cette nouvelle dans la Petite Mariée de Lecocq, qui se déroule en Romagne au seizième siècle, pour le « fabliau du rossignol » dans lequel une jeune donzelle, comme chez Boccace, dit au papa d’une voix tendre : « Au bois chante le rossignol/ De près je veux l’entendre », le refrain reprenant « Tout au fond du bois sombre/ Le rossignol chantait ». Le père finissant par être intrigué de cette lubie entreprend de suivre subrepticement sa fille pour découvrir « O douleur sans seconde !/ Que le tendre et doux rossignol/ Portait une moustache blonde ! ».

La sensibilité du public du temps est si aiguisée que Mme Hanska, la veuve de Balzac, publiant, Les Paysans, roman posthume de son époux, jugea indispensable de remplacer le « rossignol » dans la phrase, « un rossignol fit entendre un chant d’automne […] un de ces chants […] qui s’entendent par tous les organes à la fois » par « un oiseau, je ne sais lequel ». Où va se nicher la vigilance des veuves d’artistes ! On peut suivre le rossignol tout au long de l’histoire de l’opérette, jusqu’au lopézien « Rossignol de mes amours » qui se transforme (en un prince charmant !) (ouf ) quand la princesse l’ayant en main le caresse puis l’embrasse.

Pour s’éloigner un instant de l’opérette, mais en restant avec Meilhac et Halévy, librettistes de Carmen, on fera remarquer que s’il est un adjectif qui convient peu à un oiseau c’est bien « rebelle », à moins qu’il faille y voir autre chose qu’un aimable volatile. N’y chante-t-on pas que « c’est en vain que tu l’appelles s’il lui convient de refuser » ? Brassens a exprimé la chose de façon plus vigoureuse. L’exégèse de ce passage est faite dans Coup de Roulis où il est cité et explicité.

L’importune faiblesse trouve d’autres délicatesses d’évocation : « Il a l’oreille basse/ Ah ! Le pauvre mari !/ Pour lui quelle disgrâce !/ Quel désespoir pour lui ! » chante un cœur de pages devant le Petit Duc privé de sa nuit de noces. Mais la déconfiture, heureusement, n’est pas toujours au rendez-vous et l’on peut entendre dans le délicat Monsieur Beaucaire de Messager les chœurs chanter « L’amour nous tend ! L’amour nous tend », remplacé prudemment dans l’enregistrement ORTF des années 60 par « L’amour nous tient ! L’’amour nous tient ! ».

Tout le jeu consiste à lancer une possibilité de « maligne interprétation » (comme dans « rossignol de mes amours ») avant de la décevoir avec une fausse innocence. On en a un bel exemple dans La Petite Mariée encore où le chœur chante allégrement « Elle est longue, elle est fine/ Elle est d’un pur métal » (L’épée ! ) (Avec laquelle « on peut aller au feu » !) avec ici en plus, autre jeu sur l’attente frustrée, la rime en « ine » dont les chansons de corps de garde font grand usage. Que certains librettistes soient au fait de ce répertoire particulier transparaît dans le « Petit bonhomme n’est pas mort ! » chanté par Lazuli dans l’Étoile : seuls peuvent compléter l’incipit les messieurs qui, au régiment, ont chanté la résiliente vigueur de Saint Éloi.

Ce procédé de la rime suggérée (et frustrée) n’est pas rare, c’est ainsi que dans le célèbre duo des dindons et des moutons en regard de « Je sens lorsque je t’aperçois comme un’ grosse bête qui me chatouille » on trouve : « Et moi Bettina quand j’ te vois, c’est étonnant comme je palpite ! ». Même procédé lorsque Griolet, le tailleur amoureux de la Fille du Tambour Major, rêvant du corps que le costume qu’il coud cachera aux regards, avoue « Oui, chère Claudine, avec ivresse/ En le confectionnant pour vous/ Je ne voyais, je le confesse, /Que ce qu’il y avait dessous ». On peut difficilement faire mieux. Pour rester dans cette sphère de la frustration de la « maligne interprétation » bel exemple que celui de Pâris chantant « Le culte de Vénus est un culte joyeux », hélas flairé par la censure, et remplacé par un « règne de Vénus » moins charnu mais plus présentable.

Un bestiaire crypté

L’oiseau n’est pas la seule créature de ce bestiaire plus ou moins crypté. Le serpent y tient également bonne place. On le découvre entre autre dans le Jour et la Nuit (Lecocq) où Manola dans sa « Chanson Indienne » explique comment elle s’y prend pour le charmer : « Le serpent dort sur la mousse/ Il me voit/ Il se glisse sans secousse / Prés de moi ». Qui a jamais vu un serpent dormir sur la mousse en Inde ? Au cas on l’on aurait du mal à comprendre elle a précisé auparavant à Calabazas : « Vous êtes le serpent/ Un très joli petit serpent ». On retrouve un cheminement assez similaire dans le Grand Mogol (Audran) où Irma, la charmeuse, évoque le reptile : « Sous les bambous/ Des bois indous/ Qui donc vous guette/ C’est un serpent/ Qui doucement/ Lève la tête » alors qu’auparavant le prince Mignapour n’avait pas hésité à lui déclarer : « Ah ! Que je voudrais un moment/ Être un joli petit serpent ! »

Le loup bien évidemment ne demeure pas en retrait. Il est plus que les autres associé à l’innocence quelque peu suspecte. C’est ainsi que la très fleur bleue Suzanne (Les Saltimbanques) qui n’a « que dix-sept ans et ne sait rien encore », chante le plus candidement (?) du monde, devant des gens très bien, l’histoire de la Bergère Colinette qui s’achève comme on devait s’y attendre : « Ouh ! Ouh ! Colinette avait vu le loup ! ». On en trouve l’écho jusque dans le lopézien Pour don Carlos et sa « Bergerette, bergerette méfie-toi du loup ! » en passant par la ronde « Lisette avait peur du loup/ Quand elle s’en allait seulette/ Au fond du bois la pauvrette » de Véronique.

Le loup bien évidemment ne demeure pas en retrait. Il est plus que les autres associé à l’innocence quelque peu suspecte. C’est ainsi que la très fleur bleue Suzanne (Les Saltimbanques) qui n’a « que dix-sept ans et ne sait rien encore », chante le plus candidement (?) du monde, devant des gens très bien, l’histoire de la Bergère Colinette qui s’achève comme on devait s’y attendre : « Ouh ! Ouh ! Colinette avait vu le loup ! ». On en trouve l’écho jusque dans le lopézien Pour don Carlos et sa « Bergerette, bergerette méfie-toi du loup ! » en passant par la ronde « Lisette avait peur du loup/ Quand elle s’en allait seulette/ Au fond du bois la pauvrette » de Véronique.

Certains objets, pas nécessairement inanimés, se parent aussi de valeurs masculines, on y trouve sans surprise épées, flèches et bâtons, ces derniers portés facilement à incandescence sous l’ardeur amoureuse. Gardant le meilleur pour la fin, Brissac (Les Mousquetaires au Couvent) après avoir lancé « de Cupidon vive la flèche » précise sa pensée : « vive la flèche et le… brandon ! ».

Ajoutons à cela une affection particulière pour les panaches et les plumets, souvent associés aux moustaches. On trouve déjà cela dans le mozartien Cosi Fan tutte où il est question de « mustacchi, pennacchi d’amore ». Ainsi la Grande Duchesse de Gérolstein révèle-t-elle un côté nettement Catherine II, lorsqu’elle proclame « Ah ! Que j’aime les militaires/ Leur uniforme coquet,/ Leur moustache et leur plumet ! ». On n’a pas de mal à imaginer l’amusement du public quand Coquenard (Véronique) expose son embarras : « C’est mon bonnet,/ C’est mon bonnet,/ Mon bonnet à poil qui me gêne ! ».

Métaphores végétales

En ce qui concerne la féminité le cryptage est essentiellement végétal, on y retrouve, comme dans la vieille chanson à clé (où déjà un rossignol se pose sur l’innocente main) la cueillette du romarin, ainsi encore une fois dans le Jour et la Nuit, Manola chante-t-elle la comptine suivante : « Ma mer’ m’a dit va-t-au jardin/ va-t-en cueillir du romarin,/ Si tu reviens toute mouillée/ C’est qu’il y aura de la rosée ».

Dans le même registre la coquinerie n’échappait pas aux initiés lorsque dans la même opérette Miguel chante dans sa « romance » : « Laisse-moi rallumer, ma belle/ Ce flambeau par la peur éteint./ Je veux voir briller ta prunelle/ Avant les lueurs du matin ». Les allusions circulant d’un ouvrage à un autre on trouve ainsi dans Le Grand Gogol, Joquelet, faisant l’article pour attirer au spectacle de sa sœur le chaland indou, proclamer : « C’est par l’éclat de sa prunelle/ Et par le charme de ses accents/ Que cette femme jeune et belle/ Fascine et dompte les serpents », avant de se lancer dans un joyeux « Allez la musique ! ». Il faut également toujours dresser l’oreille lorsqu’il est question de gazon, surtout lorsqu’il s’avise d’être glissant. L’image est à double détente, dire d’une jeune fille quelle a glissé sur le gazon c’est dire qu’elle est tombée sur le dos. C’est dans ce sens qu’on chante dans les Mousquetaires au Couvent « Zon, zon, zon,/ Prends garde aux bras qui t’enlacent/ Mieux vaut glisser sur la glace/ Que sur le gazon ! ».

Mais l’image possède aussi des connotations beaucoup plus intimes et l’on comprend beaucoup mieux certaines paroles de la version française de la Veuve Joyeuse qui peuvent paraître quelque peu ésotériques si on les prend au premier degré « Brebis prends bien garde au loup !/ Le gazon glisse et l’air est doux/ Et la brebis vous dit : je t’aime loup ».

Toutes ces images se conjuguent et l’on peut ainsi, plus tardivement, trouver dans l’Auberge du Cheval Blanc une version tyrolienne (VF) de l’embarquement pour Cythère encore très codée dans l’air « Je vous emmènerai sur mon joli bateau » où le-dit bateau « Ouvre son aile/ Vibre et chancelle/ Puis va glissant comme l’oiseau ». On comprend que la dame réplique innocemment : « Gare à ne point dériver/ Malheur est vite arrivé ! ».

Plus subtil est l’usage qui est fait des pigeons et des colombes dont le maintien, poitrine en avant, a fait naître l’adjectif technique « pigeonnant ». On trouve un très bel exemple de l’emploi coquin de ce volatile dans la Princesse de Trébizonde quand, narrant sa première rencontre avec une jeune fille inconnue, le prince Raphaël encore niais, dit « Une jeune fille passait/ Avec ces tourterelles/ Et tout en passant caressait/ Leur bec rose et leurs ailes./ Moi j’ai voulu les flatter à leur tour/ Ah qu’on apprend de choses en un jour ! » et qu’au couplet suivant il précise « La mignonne m’a dans la main/ Mis ces deux tourterelles […] /A présent je comprends, Hélas/ Que l’amour a des ailes ».

Ce qui est remarquable c’est que, à la différence de ce que l’on trouve après la première guerre mondiale, où avec l’opérette légère, l’allusion se fait moins subtile, plus appuyée, dans l’opérette classique la présence de cette strate érotique ne fait pas pour autant d’ombre à la couche « naïve ». Exactement comme dans certaine peinture du dix-huitième siècle, bien décryptée par les historiens de l’art, si la connaissance des codes ajoute du piquant à l’œuvre, elle ne lui ôte pas sa valeur anecdotique par le soin qui est pris de laisser toujours planer le doute. Ce jeu permet d’aller plus loin même dans l’érotisme sans sombrer dans la vulgarité.

C’est ainsi qu’au-delà de l’évocation des corps l’art d’aimer est abordé dans toutes ses dimensions.

Troisième partie, la strate érotique

Dans ce qui précède nous avons mis en lumière l’importance des doubles sens et des allusions cryptées en matière d’anatomie sexuelle. Ceci au fond n’aurait guère qu’un intérêt relatif aujourd’hui où la parole en ce domaine est largement libérée et où l’évocation publique des parties intimes n’a plus, comme alors, le choix qu’entre graveleux et allusif. Heureusement la sexualité ne se ramène pas à la seule anatomie et l’intérêt est bien plus consistant dès qu’elle est, inévitablement, mise en rapport avec les pratiques, mais aussi le psychologique et le social. L’opérette en ce domaine est beaucoup plus profonde qu’il n’y paraît, on y trouve tout l’éventail des relations amoureuses en commençant par leur aspect physique et psychologique. Cela va de la délicatesse à la brutalité, du poétique au plus cru prosaïsme.

Avec l’image classique de la fleur n’existant que pour être cueillie avec plus ou moins de tact, on peut trouver la plus subtile allusion,  par exemple dans Monsieur Beaucaire (Messager) où le séducteur impénitent, abandonnant le butinage, fixe son désir sur un objet unique : « Le désir au hasard cueille en gerbe / Les fleurs d’alentour / Mais ma rose adorable et superbe / Seule attend l’amour / Ô rose merveilleux butin / Ton charme est sans pareil / Ô rose, dans le frais matin / Ouvrant ton cœur vermeil / Tu m’apparus par un clair avril / ». Comme en miroir, dans Véronique, c’est l’héroïne – fleuriste au nom d’emprunt de fleur sauvage – qui taquine son soupirant, lui aussi coureur de jupons, avec la même image des gerbes de fleurs, sauvages, (« marguerites et coquelicots ») cueillies par elle dans les bois. Le rouge coquelicot est dans la tradition poétique la fleur de la défloraison (« Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau » quant à la marguerite son effeuillage est à la fois une forme de consultation amoureuse (« il m’aime, il ne m’aime pas ») mais aussi de dévoilement intime « Combien je voudrais à huis clos interroger la marguerite ! » s’exclame Florestan (lui-même au nom floral) devant la provocation de Véronique. Dans cette même Véronique apparaît en filigrane tout ce que l’opérette classique, dont les librettistes sont généralement des hommes de culture, doit à la peinture légère du siècle des Lumières.

par exemple dans Monsieur Beaucaire (Messager) où le séducteur impénitent, abandonnant le butinage, fixe son désir sur un objet unique : « Le désir au hasard cueille en gerbe / Les fleurs d’alentour / Mais ma rose adorable et superbe / Seule attend l’amour / Ô rose merveilleux butin / Ton charme est sans pareil / Ô rose, dans le frais matin / Ouvrant ton cœur vermeil / Tu m’apparus par un clair avril / ». Comme en miroir, dans Véronique, c’est l’héroïne – fleuriste au nom d’emprunt de fleur sauvage – qui taquine son soupirant, lui aussi coureur de jupons, avec la même image des gerbes de fleurs, sauvages, (« marguerites et coquelicots ») cueillies par elle dans les bois. Le rouge coquelicot est dans la tradition poétique la fleur de la défloraison (« Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau » quant à la marguerite son effeuillage est à la fois une forme de consultation amoureuse (« il m’aime, il ne m’aime pas ») mais aussi de dévoilement intime « Combien je voudrais à huis clos interroger la marguerite ! » s’exclame Florestan (lui-même au nom floral) devant la provocation de Véronique. Dans cette même Véronique apparaît en filigrane tout ce que l’opérette classique, dont les librettistes sont généralement des hommes de culture, doit à la peinture légère du siècle des Lumières.

Vanloo et Duval connaissent à coup sûr Les hasards heureux de l’escarpolette de Fragonard qu’il faut regarder de près pour en découvrir les dessous. On a dans cette opérette le délicieux exemple d’une invite tout ce qu’il y a de plus érotique sous un voile de fausse candeur. Qu’on examine le tableau : la mutine demoiselle, balancée rythmiquement, jupons et jambes en l’air, par son galant, et qui l’encourage : « Poussez, poussez l’escarpolette / Poussez pour mieux me balancer / Si ça me tourne un peu la tête / Tant pis je veux recommencer ! » et lui d’y aller de son « Poussons, poussons… ».

Comme on chante dans Rêve de Valse : « C’est un problème simplement / Garder le même mouvement ». Qu’on ne s’y trompe pas : le public de l’époque, du moins sa part avertie, comprenait très bien et s’amusait discrètement tandis que les âmes innocentes n’y voyaient qu’une partie de balançoire. L’invite n’est pas toujours aussi délicate : c’est avec bien moins de nuances que la demi-mondaine de la Vie Parisienne porte le nom de Métella, tandis que le gigolo de madame Phi-phi se nomme « tout simplement » Ardimédon. Ce nom contient tout un programme/ Tout un programme qui plaît aux dames » ajoute-t-il en façon de « vous m’entendez bien ! ». De même dans la « Légende de la grosse caisse » de Mam’zelle Nitouche l’ivresse amoureuse est ramenée à sa plus brutale expression physique : le « coup d’tampon ». Mine de rien cette « Légende », dont on tend à ne pas vraiment écouter les paroles, raconte rien moins que l’histoire assez glauque d’un pauvre garçon découvrant que sa femme est ce qu’on appelait alors une « fille à soldats » (« Tout’ la musique militaire / Monta lui dire un p’tit bonjour ») et qui finit par s’en accommoder : « D’zin! c’qui prouve que la passion / Boum ! Est aussi fort’ qu’un coup d’tampon ».

L’appel amoureux n’est pas toujours le fait de la dame : au début de Barbe-Bleue (Offenbach), où l’inspiration picturale du siècle précédent est clairement assumée, (« pose à la Watteau » indique le livret c’est le galant qui est à l’initiative : « Or, depuis la rose nouvelle / C’est comme ça tous les matins / Avec cette flûte il (je) m’(l’) appelle / Et nous errons dans ces jardins ». Rappelons que le mot « jardin » faisait partie de ceux que la censure reprochait à Piron à cause des « applications dangereuses », c’est-à-dire des sens détournés, qu’il pouvait faire naître. Dans cet air bucolique les « dangereuses applications », à commencer par la flûte, sont possibles d’un bout à l’autre : « Tous les deux, amoureux, / Nous tenant un doux langage / Nous allons, nous venons / Nous parcourons ce bocage »… « Un bosquet trop discret l’enhardit », etc… (souvenons-nous du bois-mesdames !). Il faudrait détailler jusqu’au « transport suprême » tout cet air qui est un petit chef d’œuvre.

Si l’on doutait de l’existence d’un double sens de ce bocage et de ce bosquet il suffirait de revenir encore une fois à Balzac, avec un épisode de cache-cache avec la censure qui ne manque pas de saveur. Ainsi le romancier, non sans quelques hésitations finit-il par expurger un passage de son roman La vieille fille pour s’éviter quelques frais de recomposition du texte. C’est ainsi qu’on put lire la phrase suivante amputée de la proposition barrée : « Suzanne tendit alors son prétendu péché si audacieusement, qu’en vieux chouan qui avait fouillé plus d’un buisson, qu’en vieux pécheur qui avait sondé bien d’autres mystères dans des existences autrement astucieuses il eut toisé l’affaire d’un seul coup d’œil ». Ces « autres mystères » ne sont pas sans rapport avec le « discret bosquet » de Barbe-Bleue.

L’accord est Ici parfait mais ce n’est pas toujours le cas. Très souvent le rapport amoureux prend l’allure d’une conquête. Le parallèle, classique, est fréquent entre le séducteur et le militaire. Là aussi l’éventail des attitudes est large. Dans les Saltimbanques (Louis Ganne) les braves bourgeoises ne se montrent pas farouches devant l’intrusion d’un fringant militaire dans leur intérieur (via un billet de logement) : « Mais l’accueil est plutôt charmant / Quand la bourgeoise l’examine / Du sexe l’on est mieux compris / On sait deviner leur programme / On ne peut pas plaire aux maris / De même façon qu’à leurs femmes ». Comme souvent la reprise du refrain fait surgir la possible « application » : « Et chacun s’écrie / Femme ou bien mari : / Va gentil soldat / Va droit au combat ! ».

Les « applications dangereuses »

Il y a tout de même là-dessous parfois des résonances troubles, voire inquiétantes. Dans la « Chanson du petit bossu » (Le Petit Duc) tout est ramené à « l’ardeur guerrière ». La relation est ramenée à l’exploit sexuel (La tradition populaire attribuant, soit dit en passant, un avantage physique particulier aux bossus, en faisant des êtres priapiques). En amour comme à la guerre tout ce qu’on retient de l’histoire de ce petit bossu c’est qu’il « se couvrit de gloire ». Le point de vue est uniquement masculin. On monte d’un degré dans ce même Petit Duc lorsque Montlandry annonce « chapeau bas » à la directrice du pensionnat de Lunéville que si elle ne libère pas la petite Duchesse elle sera « prise d’assaut ». On ne sait pas si la menace, formulée à la deuxième personne du pluriel, vise la dame ou son pensionnat, mais au fond qu’est-ce que cela change ? La menace, bien que formulée selon les règles de « la politesse française », n’a rien d’anodin. On est sur un terrain de guerre et la menace des soudards et du viol systématique, n’a rien de délirant.

La chose est explicitée sur le mode bouffon dans le « Rondeau de la paysanne » lorsque le petit Duc, travesti en paysanne, raconte la fausse histoire de son propre assaut. L’irréparable à éviter est ici symbolisé par les œufs transportés par la prétendue jeune fille dans son « petit panier » (soit dit en passant : les armatures d’osier de certaines robes sont à l’origine lointaine de l’expression « mettre la main au panier). Le symbolisme est explicité : « Tâchons de n’ pas casser mes œufs, / Et de sauver mon innocence ». Image efficace que celle de l’œuf qui ne se répare pas une fois cassé (elle rejoint celle de la Cruche cassée, autre tableau de Greuze, au centre de l’intrigue de l’opéra-comique éponyme de Léon Vasseur). Rattrapée par les horreurs de la guerre elle se trouve soudain prise littéralement en chasse par une troupe de soudards : « Quel tourment d’être poursuivie / Dans la campagne un jour d’été / Par un régiment d’ caval’rie ! » s’exclame-t-elle. Le registre est bouffon mais cela tient du cauchemar. Heureusement on est dans le domaine léger, et c’est « un grand » sur le point de « l’attraper » qui prend les œufs à la tête. « L’innocence » est sauve !

Un exemple très intéressant est celui de la Camargo, une des plus célèbres danseuses du dix-huitième siècle (encore une fois) et à qui le baron Grimm attribue dans ses Mémoires « mille et un amants » (il n’en faut pas moins pour cette version des Mille et une nuits !). Leterrier et Vanloo s’en sont inspirés pour une opérette mise en musique par Lecocq : La Camargo. Leur personnage tombe dans un guet-apens. Dans un air très spirituel « Laissez-moi, monsieur le voleur, / Laissez-moi poursuivre ma route » elle lui explique qu’elle est désargentée : « Je suis danseuse à l’Opéra / Il ne faut donc pas vous attendre / À trouver grand chose à me prendre ». Au second couplet, elle exprime sa crainte pour sa vertu, avant de reprendre le refrain qui, là aussi, invite clairement à une « application » : « Je suis danseuse à l’Opéra / Il ne faut donc pas vous attendre / À trouver grand-chose à me prendre ». Il est évident que le public de Lecocq en entendant cela avait à l’esprit d’autres danseuses que celles du siècle précédent. La virginité, écho de réalités sociales et de mœurs d’époque, est considérée comme un bien précieux, monnayable même, et sa perte peut être un drame assuré !

C’est un tel drame que raconte Bérénice dans les Vingt-huit jours de Clairette en se comparant à Diogène et sa lanterne « De ci, de là je cherche un homme / L’avez-vous vu / Celui qui m’ fit croquer la pomme ? » pour conclure « Ah ! Je l’ai perdu ! Je l’ai perdu ! » (l’homme, naturellement !). Il est à remarquer au passage que la censure, en 1858, fit remplacer dans la traduction française de l’air de Barberina « L’ho perduta me meschina » des Noces de Figaro par Barbier et Carré « Je ne l’ai plus je l’ai perdue » par « Ma mantille, je l’ai perdue » : toujours la crainte des « applications » ! Pour revenir à la Camargo le viol y est rapproché de la défloraison, un peu comme s’il y avait équivalence. Le cas n’est pas rare. Il est sans doute l’écho de certaines réalités. A cet égard le rondo-valse d’Arabella dans le Surcouf de Robert Planquette est extraordinairement intéressant, un psychanalyste y trouverait largement son compte. Le personnage raconte comment, s’ébattant innocemment dans l’eau ” avec sa négresse”, elle voit soudain « Un monstre qui se dresse ». « Vers moi s’avançait le reptile / Et je criais éperdument / O maman ! Sauve-moi de ce crocodile ! / O maman sauve-moi de ce caïman ! ». Elle s’évanouit à l’approche du monstre pour se réveiller dans son lit. Cauchemar ? Non ! Elle a été sauvée par un marin français qui, poignard en main, avait « en homme habile » « Planté ce piquant instrument / Entre les yeux du crocodile / Entre les yeux du caïman ». Une fois sa tâche accomplie (pendant la perte de conscience) « Il partit les mains dans les poches / En fredonnant un petit air ». Il faut là aussi lire entre les lignes et au-delà de l’anecdote.

C’est un tel drame que raconte Bérénice dans les Vingt-huit jours de Clairette en se comparant à Diogène et sa lanterne « De ci, de là je cherche un homme / L’avez-vous vu / Celui qui m’ fit croquer la pomme ? » pour conclure « Ah ! Je l’ai perdu ! Je l’ai perdu ! » (l’homme, naturellement !). Il est à remarquer au passage que la censure, en 1858, fit remplacer dans la traduction française de l’air de Barberina « L’ho perduta me meschina » des Noces de Figaro par Barbier et Carré « Je ne l’ai plus je l’ai perdue » par « Ma mantille, je l’ai perdue » : toujours la crainte des « applications » ! Pour revenir à la Camargo le viol y est rapproché de la défloraison, un peu comme s’il y avait équivalence. Le cas n’est pas rare. Il est sans doute l’écho de certaines réalités. A cet égard le rondo-valse d’Arabella dans le Surcouf de Robert Planquette est extraordinairement intéressant, un psychanalyste y trouverait largement son compte. Le personnage raconte comment, s’ébattant innocemment dans l’eau ” avec sa négresse”, elle voit soudain « Un monstre qui se dresse ». « Vers moi s’avançait le reptile / Et je criais éperdument / O maman ! Sauve-moi de ce crocodile ! / O maman sauve-moi de ce caïman ! ». Elle s’évanouit à l’approche du monstre pour se réveiller dans son lit. Cauchemar ? Non ! Elle a été sauvée par un marin français qui, poignard en main, avait « en homme habile » « Planté ce piquant instrument / Entre les yeux du crocodile / Entre les yeux du caïman ». Une fois sa tâche accomplie (pendant la perte de conscience) « Il partit les mains dans les poches / En fredonnant un petit air ». Il faut là aussi lire entre les lignes et au-delà de l’anecdote.

Il faudrait réserver dans ce rapide tour d’horizon une place particulière au thème corrélé de la nuit de noce, souvent ratée (dans quel sens ?). On se contentera de retenir le charmant Une éducation manquée (Chabrier) qui en mettant au contraire en scène le parfait succès d’un jeune couple, pourtant totalement ignare face à ce moment décisif, exalte le triomphe du sain instinct naturel, face à la pudibonderie sociale et à ses non-dits.

Frivolités périphériques

Miss Helyett (Audran) est tout entier fondé sur la découverte des dessous d’une éducation rigoriste avec l’anecdote de la sage fille d’un strict pasteur anglais, laquelle se retrouvant accidentellement cul par-dessus tête, dévoile aux yeux d’un peintre paysagiste le premier terme de ce binôme que le jeune homme, en connaisseur, se hâte de croquer. Cela donne lieu à un désopilant duo quand, feuilletant avec un ami son album de paysages, tous deux reprennent le refrain « Ah ! Le superbe point de vue ! / Ah ! Quel paysage enchanteur […] Ah ! Que le site est agréable ! / Ah ! Que l’on s’y voit près des cieux ! » alors qu’apparaît soudain au détour d’une page le croquis pris sur le vif. La pudeur en prend un coup. On est en plein voyeurisme.

D’autres aspects, disons périphériques, de l’érotisme sont évoqués ici et là avec aussi plus ou moins de doigté. C’est avec une bienveillance un peu mélancolique et délicate qu’est évoqué l’autoérotisme du tailleur Griolet (La Fille du Tambour Major) qui, quelque peu fétichiste, avoue fantasmer devant les vêtements qu’il apprête pour Stella, et qui affirme, parlant de l’hypothèse de la séduire,« J’en caresse voluptueusement l’hypothèse » avant de chanter « tout en tirant mon aiguille, j’pense à vous ».

« Mais la troisième, Ah ! La troisième / La troisième ne dit rien./ Elle eut le prix tout de même » chante Pâris (La Belle Hélène) avant d’ajouter « Calchas, vous m’entendez bien ! ». Cette dernière remarque s’adresse à qui sait entendre justement. L’intervention de la flûte après « ne dit rien » et le demi-soupir qui précède « vous m’entendez bien » (« Presque parlé » indique la partition), laissant la place d’un clin d’œil, sont autant d’indices subtils pour laisser entendre, justement, la raison pour laquelle Vénus, en personne bien élevée, s’abstint de parler, préférant ne piper mot pour mieux le convaincre. Le refrain, encore une fois, prend alors une couleur nouvelle et on comprend le cri d’exultation du beau jeune homme devant les « drôles de façons » de certaine déesse. C’est à un autre stade, au sens freudien du terme, qu’est évoqué le sadisme du roi Ouf (L’Étoile) dans l’air du pal qui est « de tous les supplices le principal ». Ici le jeu de la rime suggéré, mais frustrée, joue à fond, indiquant la voie à suivre. On ne peut ici que survoler tout le tissu de cette très riche strate érotique, des réseaux qui se tissent d’un ouvrage à l’autre, des échanges, nombreux, avec la littérature, la chanson, la peinture. L’important est d’en connaître l’existence et de lui donner la place qui convient, avec la profondeur légère qui est la marque de fabrique du genre.

Quatrième partie, complicités culturelles et enjeux dramaturgiques

Si l’intérêt de l’opérette se limitait à quelques allusions politiques très datées et quelques gauloiseries cryptées parsemées au long d’historiettes naïves et très superficielles, la question se poserait de leur intérêt théâtral aujourd’hui, encore que… Mais elle a bien d’autres ressources. Il serait par exemple malvenu de faire la fine bouche au nom de l’exigence culturelle. L’opérette est par excellence le genre « tout public ». N’est-ce pas, au fond, ce que ses détracteurs ne lui pardonnent pas, considérant que « tout public » veut dire « populaire » (adjectif auquel ils mettent toujours des guillemets, comme pour s’en excuser) et « populaire » « médiocre » ? Or « tout public » veut dire « tout public ». Toute une couche de ce théâtre léger offre à la personne cultivée, qui appartient à ce « tout public », de quoi s’amuser à d’autres clins d’œil. On sous-estime souvent la culture des librettistes et musiciens. Il n’est pas nécessaire d’insister sur toute la partie parodique du répertoire et pas seulement chez Offenbach. S’il n’est pas nécessaire d’avoir une culture classique pour s’amuser à la Belle Hélène ou à Orphée aux Enfers, la posséder est un plus. On ne va tout de même pas s’en offusquer ! L’amusement est d’une autre nature quand on connaît l’Orphée de Gluck et qu’on saisit la finesse de la distorsion qui transforme « J’ai perdu mon Eurydice » en « On m’a ravi mon Eurydice », comme d’une citation inexacte mais qui permet de demander qui est le « ravisseur », comme s’il s’agissait d’un roman de cape et d’épée.

Peu sont sans doute ceux qui savent que Rameau se vantait de pouvoir mettre en musique la Gazette de Hollande, or lorsque le Prince Paul (La Grande-Duchesse de Gérolstein) chante d’un air affligé : « Voilà ce que l’on dit de moi dans la Gazette de Hollande ! » c’est Offenbach relevant le défi. De même dans l’air de La Périchole « Ô mon cher amant je te jure… » Meilhac et Halévy font-il référence à l’abbé Prévost et à sa lettre d’adieu de Manon Lescaut au chevalier des Grieux : « Crois-tu qu’on puisse être bien tendre lorsqu’on manque de pain ? » écrit Manon Lescaut, « Crois-tu qu’on puisse être bien tendre alors que l’on manque de pain », écrit la Périchole, cette Périchole qu’ils sont allés chercher dans le Carrosse du Saint-Sacrement de Mérimée.

On peut reconnaître, comme en transparence, sous l’air « Viens dans ce joli pavillon » de la Veuve Joyeuse, l’air de Don Giovanni « Là ci darem la mano » : le « Vorrei e non vorrei » de Zerlina devenant le « Je veux et je ne veux pas » de Nadia. On peut parfaitement apprécier la Fille du Tambour-Major sans avoir lu Stendhal, mais si on l’a lu, on apprécie le clin d’œil des librettistes Chivot et Duru qui — se souvenant du début de La Chartreuse de Parme et de l’épisode fameux du petit français aux bottes percées, venu délivrer Milan en 1796 avec les troupes de Bonaparte, le lieutenant Robert, véritable père de Fabrice del Dongo, le héros du roman — baptisent le jeune militaire français qui vient à nouveau délivrer Milan avec Bonaparte en 1800 « Lieutenant Robert ». Comme Fabrice del Dongo, Stella della Volta n’est pas la fille de son aristocrate de père, elle est celle du tambour-major Monthabor, dont le nom fait allusion au sommet qui marquait alors la frontière franco-italienne, tandis que le nom du duc della Volta, pendant du marquis del Dongo du roman de Stendhal, indique en italien le caractère de ce personnage qui, à l’arrivée des Français retourne (volta) sa veste. Dès qu’on regarde de près grand nombre de livrets on s’aperçoit qu’ils sont truffés de ce type de jeu pour connaisseurs.

Références bibliques et musicales

La culture religieuse n’est pas ignorée non plus des librettistes qui détournent allègrement, surtout avec la montée des combats pour la laïcité, certains épisodes bibliques (mais en s’en tenant toujours à l’Ancien Testament !). C’est ainsi que Paul Ferrier et Fabrice Carré, proposent une Joséphine vendue par ses sœurs, (Victor Roger, 1886) version féminisée et actualisée du récit de Joseph vendu par ses frères tiré de La Genèse. N’ignorant pas que Japhet, un des trois fils de Noé, avait eu onze fils, Antony Mars et Maurice Desvallières attribuent à son homonyme contemporain, mormon (!), et pour faire bon poids, une épouse de plus (Les douze femmes de Japhet, musique de Victor Roger, 1890). Plus tard Claude Terrasse mettra en musique sur un texte de Tristan Bernard une Petite femme de Loth (1918) renvoyant à l’épisode biblique de Sodome et Gomorrhe et de la femme de Loth. Ici Loth ne se retourne pas non pour ne pas être changé en statue de sel mais pour ne pas voir la conduite adultérine de son épouse. C’est encore à un épisode biblique que se réfère La Chaste Suzanne (Jean Gilbert, 1910). Il faudra attendre les Années Folles etLà-Haut de Maurice Yvain pour qu’on ose mettre en scène Saint-Pierre et quelques curieux anges. Avec ces exemples on voit aussi l’importance des titres dans le jeu de complicité culturelle avec les spectateurs. C’est ainsi que certains ouvrages semblent n’avoir été écrits qu’à partir d’un titre comme Ondines au Champagne (Lecocq, 1865) ou les Troyens en Champagne de Hervé (1868), renvoyant à Hoffmann et Berlioz.

laïcité, certains épisodes bibliques (mais en s’en tenant toujours à l’Ancien Testament !). C’est ainsi que Paul Ferrier et Fabrice Carré, proposent une Joséphine vendue par ses sœurs, (Victor Roger, 1886) version féminisée et actualisée du récit de Joseph vendu par ses frères tiré de La Genèse. N’ignorant pas que Japhet, un des trois fils de Noé, avait eu onze fils, Antony Mars et Maurice Desvallières attribuent à son homonyme contemporain, mormon (!), et pour faire bon poids, une épouse de plus (Les douze femmes de Japhet, musique de Victor Roger, 1890). Plus tard Claude Terrasse mettra en musique sur un texte de Tristan Bernard une Petite femme de Loth (1918) renvoyant à l’épisode biblique de Sodome et Gomorrhe et de la femme de Loth. Ici Loth ne se retourne pas non pour ne pas être changé en statue de sel mais pour ne pas voir la conduite adultérine de son épouse. C’est encore à un épisode biblique que se réfère La Chaste Suzanne (Jean Gilbert, 1910). Il faudra attendre les Années Folles etLà-Haut de Maurice Yvain pour qu’on ose mettre en scène Saint-Pierre et quelques curieux anges. Avec ces exemples on voit aussi l’importance des titres dans le jeu de complicité culturelle avec les spectateurs. C’est ainsi que certains ouvrages semblent n’avoir été écrits qu’à partir d’un titre comme Ondines au Champagne (Lecocq, 1865) ou les Troyens en Champagne de Hervé (1868), renvoyant à Hoffmann et Berlioz.

De même les références musicales sont innombrables. On pense bien sûr à Offenbach qui parsème ses partitions de citations de ses confrères, Adam, Auber, Rossini dont il cite le trio de Guillaume Tell dans la Belle Hélène, Meyerbeer et Halévy qu’il assemble pour un duo dans Croquefer ou le dernier des paladins, Donizetti qui est chanté par un des Deux aveugles avec des paroles savoureusement agrammaticales sur la « romance de Belisario » (« Justinien, ce monstre odieux/ Après m’être couvert de gloire/ Il m’a dépouillé de mes yeux »), mais aussi des auteurs plus anciens comme Grétry dont il emprunte le duo entre Richard et Blondel (Richard cœur de lion) « Une fièvre brûlante » pour en faire le trio « Le jeu, fièvre brûlante » dans le Financier et le savetier ou même Mozart dont il cite à l’orchestre de façon percutante le « trio des masques » de Don Giovanni dans la version en cinq actes de la Vie parisienne au moment de l’entrée d’un trio féminin masqué. On pourrait multiplier les exemples. Plus qu’à ces citations parfois « arrangées » l’amateur de théâtre lyrique trouve un plaisir à la capacité d’Offenbach à pasticher le style de Rossini, de Donizetti ou de Verdi. La strette rossinienne finale de l’air en prose de Pluton (Orphée aux Enfers) en est un exemple particulièrement réussi. La manière verdienne est très reconnaissable dans certaines pages de Barbe-Bleue.

Hervé n’est pas de reste qui sait puiser à la veine mélodique évanescente de Gounod pour le début de l’ouverture du Petit Faust avant de procéder à un basculement dans le saugrenu d’une musique de manège de chevaux de bois. Qui connaît les vers de Boileau « L’honneur est une île escarpée et sans bords / On n’y peut plus rentrer quand on en est dehors » ne peut que sourire à l’éreintement que fait subir, d’un coup de pouce, à cette laborieuse comparaison édifiante ce même Hervé dans ce même Petit Faust quand Valentin mourant chante sur un schéma mélodique propre aux prophètes d’opéra « L’honneur est une île escarpée et sans bords / Quand on n’est plus dedans / C’est qu’on en est dehors ». Cet aspect entre parodie, emprunt, détournement, pastiche, finit par devenir troublant lorsque, comme c’est parfois le cas chez Offenbach, le pastiche finit par égaler sa source d’inspiration.

Au-delà de l’anodin

Même si ces jeux culturels confèrent au lyrique léger une dimension quelque peu élitiste, mais d’un élitisme discret, c’est dans l’anodin apparent de certains sujets que se nichent les plus riches et fécondes ressources dramaturgiques pour qui sait les reconnaître et les exploiter. On ne peut ici qu’en citer quelques-unes parmi les plus fréquentes. On parlait plus haut de la réminiscence dans la Vie parisienne du « trio des masques » mozartien. C’était frapper très juste et éclairer le thème majeur de cette œuvre mais aussi de tout un pan de l’opérette. La question des identités est une de celles qui parcourent tout le répertoire. Les personnages ne cessent de s’y affubler, y compris physiquement, mais aussi musicalement, de fausses identités. Comme presque toujours le déguisement dévoile soit l’identité profonde, soit la vanité des codes sociaux. C’est parfois grossier et raté comme pour le vice-roi de La Périchole qui va, vient et se faufile travesti en homme du peuple pour savoir ce qu’on pense de lui, sans tromper personne, c’est parfois plus « vache » par exemple dans la désacralisation de l’uniforme comme dans l’épisode du faux (forcément ) amiral Suisse dont « l’habit a craqué dans le dos » dévoilant son inanité (La Vie parisienne).

On est parfois à la limite du monstrueux comme lorsque Jupiter se métamorphose en mouche (qui n’est pas à miel comme les abeilles, emblèmes du bonapartisme) pour mieux circonvenir Eurydice (« La plus prise des deux n’est pas celle qu’on croit » chante-t-il, capturé par la belle). Ainsi est très souvent posée la question de la part de théâtre dans la vie sociale, du rôle qu’y jouent les apparences et surtout de ce qu’il y a derrière ou dessous. En gros cette thématique part dans deux directions sociale et psychologique. Le déguisement permet de brouiller les cartes sociales. C’est la très fréquente irruption d’un milieu dans un autre et le renversement des barrières de classe. Au fond il suffit, comme dans La Vie parisienne, pour rester sur cet exemple, que les domestiques endossent les nippes de leurs maîtres pour jouer aussi bien qu’eux la comédie sociale. Il suffit qu’une paire de mousquetaires endosse la soutane pour s’introduire au couvent et non pas y jeter seulement le trouble, (en détournant au passage la première lettre de Saint Paul au Corinthiens) mais y faire surgir tout ce qui y était enseveli (L’anisette caché au fond du tiroir de la sœur Annette !). Le côté psychologique est peut-être plus subtil dans cette thématique des identités. Véronique est à cet égard un modèle du genre. Florestan éprouve des sentiments fluctuants face à la même personne suivant la représentation qu’il s’en fait, suivant qu’il l’imagine « petite dinde » sans intérêt, qu’elle se présente en Véronique petite fleuriste dont il tombe amoureux ou se révèle l’aristocratique Hélène qui « n’est pas Véronique » et qu’il repousse. Marivaux n’est pas loin, Musset non plus.

Les dédoublements de personnalité oscillent entre ces deux orientations, Mamz’elle Nitouche est tout entier construit autour de ce dédoublement. Il y a beaucoup plus de profondeur qu’on ne l’imagine dans les couplets de Célestin – Floridor qui posent sans y paraître la question de l’essence de l’identité : « Quand on rencontre Floridor / Quand on rencontre Célestin / On ne sait pas si Floridor / Est Floridor ou Célestin / Car Célestin c’est Floridor / Et Floridor, c’est Célestin ». On est dans une claire anticipation de ce que sera plus tard la thématique centrale du théâtre de Pirandello. Il y aurait beaucoup à dire sur l’influence d’Offenbach et Hervé sur le théâtre de l’absurde et le surréalisme. Face à la personne unique qui se dédouble en deux personnages on trouve quasiment le contraire avec la gémellité, comme dans Giroflé-Girofla (Lecocq) jumelles si semblables qu’elles doivent être jouées par la même interprète qui a la rude tache de pourtant les rendre identifiables du public mais pas des autres personnages ! Les P’tites Michu (Messager), au contraire, bien que se présentant comme « deux têtes sous un seul bonnet », sont de fausses jumelles, mais leurs parents sont incapables de reconnaître laquelle est la leur : la voix du sang reste muette ! C’est ici toute la logique de la noble ou vile naissance qui est remise en jeu, mais aussi la question du fondement de l’amour parental. À l’opposé de ce qu’on trouve dans Véronique où la passion naît de la projection sur l’autre d’un rêve intime, on voit assez souvent, au contraire, la passion se fracasser contre la réalité d’un changement, bien concret, de statut social de la même personne.

La Veuve Joyeuse (Lehár) en est le meilleur exemple : le célibat, le mariage puis le veuvage bien réels de l’héroïne, et le statut économique qui l’accompagne, rebattant chaque fois les cartes du jeu amoureux. Il faudrait s’attarder sur l’irruption du temps dans ce jeu. L’épaisseur dramatique ne manque pas dans Rip (Planquette) qui se trouve cruellement confronté à lui-même et à ceux qu’il aime ayant subi l’irréparable outrage des ans. On va encore plus loin dans Là-Haut ! (Yvain) où se pose avec la profonde légèreté de l’opérette des années folles, la question de l’attachement au-delà de la mort.

De la question de l’identité à celle de l’altérité il n’y a qu’un pas, très souvent franchi. On trouve naturellement ce thème conjugué sur le plan social. Un des exemples les plus intéressants est la confrontation assez fréquente, comme dans la Princesse de Trébizonde (Offenbach), les Saltimbanques (Ganne), ou plus tard Chanson Gitane (Yvain), entre des gens dont le nom est attaché à une terre symbolisée par un château ancestral et les errants que sont les tziganes ou les gens de cirque, parfois les mêmes d’ailleurs. C’est là une altérité très archaïque entre sédentaires et nomades. Elle prend une allure archétypale mais se prête, et la musique a un grand rôle à jouer la-dedans, à différentes lectures : toutes celles qu’on peut prêter au vagabondage confronté à l’enracinement. L’exotisme quand il n’est pas de manière, comme dans Ba-ta-clan où les Chinois sont tous français, est le lieu idéal de la confrontation à l’autre. On pense naturellement au Pays du Sourire et au heurt entre deux civilisations dont l’étrangeté l’une à l’autre triomphe de l’attachement amoureux. Là aussi il est possible de dépasser l’anecdote et d’y voir non pas une vision sinistrement racialisée des rapports humains, mais, par exemple, la représentation métaphorique de toute altérité radicale, en particulier entre masculin et féminin.

Cinquième partie, une dramaturgie du « Qui est qui ? »

La question des identités est certainement une des plus intéressantes et théâtralement fructueuses dans l’opérette. On pourrait penser qu’avec le bouleversement des mœurs, cette question se pose en tout autres termes aujourd’hui. Or, du fait de sa structure même, qui l’astreint à la condensation plutôt qu’au développement, l’opérette tend à aller sans détour au cœur des interrogations premières qui, elles, traversent les époques. Paradoxalement ce genre, très lié aux sociétés où il s’épanouit, brasse ainsi à sa façon des interrogations très bouillonnantes aujourd’hui. Autrement dit l’opérette a encore beaucoup de choses à dire, à la condition de ne pas la réduire à sa strate la plus anecdotique.

L’exemple du Pays du Sourire est particulièrement symptomatique. Si on en donne une lecture de surface, il faut le dire clairement : on barbote en pleine idéologie raciste : il existe des races nettement définies, notamment par leur couleur — plus ou moins fantaisiste — et le mélange est proclamé contre-nature. On a vu où cela menait. C’est oublier qu’un chinois d’opérette n’a aucune réalité ethnologique. C’est si vrai que le qualificatif « d’opérette », passé dans le langage commun, est synonyme de « à ne pas prendre au sérieux ». Il faut toujours être attentif à ce que disent les couples de fantaisistes qui doublent presque toujours le couple central dans le répertoire viennois. Ici c’est Mi qui offre une des clés profondes de l’ouvrage. Oppose-t-elle vraiment la civilisation chinoise à la civilisation occidentale quand elle déplore l’interdiction faite aux femmes de se couper les cheveux à un moment où le roman de Victor Margueritte La Garçonne (1922) fait de ce geste une marque radicale d’émancipation ? « On nous offre après la noce / Le plaisir d’avoir des gosses/ Et d’être la femme (Entendre : être sexuellement à disposition) de notre époux / » dit-elle. Était-ce là vraiment une spécificité asiatique et la chose est elle vraiment totalement étrangère à nos sociétés ? Qui sont donc les bonzes qui en chœur crient : « Vive la longueur ! » quand « Une chinoise à la mode / Porte, c’est affreux / De très longs cheveux » ? Face au poids que toute société tend à imposer, d’une façon ou d’une autre, aux élans spontanés de la nature Gustave et Mi opposent l’idéal d’un affranchissement des entraves sociales : « Je t’aime bien, tu m’aimes bien, / Le reste n’est plus rien ».

L’exemple du Pays du Sourire est particulièrement symptomatique. Si on en donne une lecture de surface, il faut le dire clairement : on barbote en pleine idéologie raciste : il existe des races nettement définies, notamment par leur couleur — plus ou moins fantaisiste — et le mélange est proclamé contre-nature. On a vu où cela menait. C’est oublier qu’un chinois d’opérette n’a aucune réalité ethnologique. C’est si vrai que le qualificatif « d’opérette », passé dans le langage commun, est synonyme de « à ne pas prendre au sérieux ». Il faut toujours être attentif à ce que disent les couples de fantaisistes qui doublent presque toujours le couple central dans le répertoire viennois. Ici c’est Mi qui offre une des clés profondes de l’ouvrage. Oppose-t-elle vraiment la civilisation chinoise à la civilisation occidentale quand elle déplore l’interdiction faite aux femmes de se couper les cheveux à un moment où le roman de Victor Margueritte La Garçonne (1922) fait de ce geste une marque radicale d’émancipation ? « On nous offre après la noce / Le plaisir d’avoir des gosses/ Et d’être la femme (Entendre : être sexuellement à disposition) de notre époux / » dit-elle. Était-ce là vraiment une spécificité asiatique et la chose est elle vraiment totalement étrangère à nos sociétés ? Qui sont donc les bonzes qui en chœur crient : « Vive la longueur ! » quand « Une chinoise à la mode / Porte, c’est affreux / De très longs cheveux » ? Face au poids que toute société tend à imposer, d’une façon ou d’une autre, aux élans spontanés de la nature Gustave et Mi opposent l’idéal d’un affranchissement des entraves sociales : « Je t’aime bien, tu m’aimes bien, / Le reste n’est plus rien ».

Parmi les obstacles qui s’opposent à l’épanouissement personnel, l’opérette classique s’attache très fréquemment aux questions que l’on qualifie volontiers aujourd’hui de genre. L’usage copieux qui y est fait des emplois de travestis où des adolescents censés être prépubères sont interprétés par des femmes est assez dérangeant pour qu’encore aujourd’hui certaines productions éprouvent le besoin de faire coïncider genre et sexe en les confiant à d’authentiques porteurs de moustaches. C’est faire passer à la trappe toute la richesse de l’ambiguïté. Le spectateur n’est pas dupe un instant du travesti, et la féminité, brimée spectaculairement dans certains de ses attributs mais, exhibée assez crûment dans d’autres par le port de collants ou de pantalons, y trouve alors une forme d’expression affranchie des impératifs vestimentaires traditionnels. Le code théâtral bouscule le code social. Ce n’est pas un hasard si dans la version originale de la Chauve-Souris c’est un jeune homme interprété en travesti par une femme qui chante, en français dans le texte : « chacun à son goût », véritable contre-pied d’un code social basé sur le « chacun à sa place ». « Renonce à ton rêve orgueilleux, reprends ta place » chante dans les Saltimbanques la « lutteuse » Marion au pauvre Paillasse amoureux d’une jeune fille qu’on découvre d’aristocratique naissance.

Travesti et travestissement

Il faut faire la différence entre ce travesti, qui est un emploi théâtral, et le travestissement lui aussi fréquent d’un sexe à l’autre dans le répertoire. On trouve dans l’inépuisable Oster et Vermeil (Guide raisonné et déraisonnable de l’opérette et de la comédie musicale) une très fine analyse des 28 jours de Clairette dont le titre appelle clairement au télescopage des très masculins 28 jours des périodes militaires avec les totalement féminins 28 jours des cycles menstruels. Clairette endosse le pantalon rouge qui fait l’homme de guerre, cela suffit pour qu’elle soit en quelque sorte socialement asexuée.

« Nous n’étions ni hommes, ni femmes / Nous étions tous Auvergnats » chante-t-on dans La Rose de Saint-Flour (Offenbach), cette formule est reprise de la réponse faite, parait-il, par le comte de Rochambeau à Washington lors de la bataille de Yorktown, celui-ci lui ayant demandé « qui sont ces gens qui se battent comme des hommes et dansent comme des femmes ? (la bourrée) : « ni hommes, ni femmes, tous Auvergnats ! » C’est le même effacement sexué, et coïncidence ou non, il est ici aussi attaché au port de l’uniforme. Lacan s’est intéressé dans une de ses conférences à ces Auvergnats ni hommes, ni femmes, c’est dire ! Quoi qu’il en soit Clairette avec ses 28 jours n’en demeure pas moins intimement femme car, contrairement à certain dicton populaire, le pantalon ne fait pas plus l’homme que la femme. Dans le Tsarévitch (Lehár) c’est par une forme d’instinct de nature que le héros, qui cherche désespérément à être aimé pour ce qu’il est et non pour le statut princier qui lui colle à la peau, « flashe » sur un jeune homme en uniforme tcherkesse (L’Autre par excellence pour le Russe) sous lequel se trouve la femme dont il s’éprend alors follement. Toute la question est de trouver le moyen de porter à la lumière l’Autre authentique enseveli sous les uniformes de toute sorte. Yves Mirande et Albert Willemetz lui donnent à leur façon une réponse radicale en réduisant les très bourgeoises héroïnes de Trois jeunes filles nues (Raoul Moretti, 1925) à leur plus simple appareil (même racine qu’apparat). La chose est codifiée puisqu’il s’agit d’un nu de revue, emplumé et pailleté, mais la virulence des réactions des instances moralisatrices au seul titre de l’ouvrage à la création, témoigne de l’impact d’une telle proposition. Mi et Gustave chantent « le reste n’est plus rien », c’est, dans ces Trois jeunes filles nues, exprimée, certes sur un autre registre, la même revendication à l’affranchissement vis-à-vis des contraintes mondaines qu’on trouve dans les couplets de Willemetz : « Raymonde le fait voir à tout l’monde / Quand son mari la gronde / Raymonde s’en fout » redoublé par le fameux « Est-ce que je te demande / Si ta grand-mère fait du vélo ? »

Il ne faut pas s’étonner si les héros et héroïnes d’opérettes assez régulièrement avant de trouver l’Autre authentique commencent par papillonner à la surface des êtres. Les Cloches de Corneville sont un modèle de livret bâti sur cette quête. Henri de Corneville doit, comme dans un conte, symboliquement faire trois fois le tour du monde à la surface périlleuse des mers avant d’y parvenir. Ici l’apparence inconsistante prend la figure d’une palette cosmopolite : « Italiennes, / Circassiennes, / Algériennes, / Chaque pays m’en devait une / Ou blonde ou brune / Et de chacune j’étais épris ». Il s’oppose, dans sa quête, à Grenicheux qui « va où le vent le pousse ». On pourrait multiplier les exemples de ces catalogues où — impératif phonétique oblige — blonde rime avec ronde, gironde, ou monde et brune avec lune. On trouve ainsi quelques « collections » comme dans le Petit Faust (Hervé) où Françaises, Italiennes, Anglaises et Javanaises (comble de l’exotisme) prétendent toutes s’appeler Marguerite.

Qui dit collectionneur dit collection et le Roi Pausole (Honegger, 1930) n’a rien moins que 366 femmes dont une n’est honorée que tous les quatre ans. Sa fille ici aussi s’éprend d’une danseuse qu’elle croit être un jeune homme. Les femmes ne sont pas en reste de « collectionnite » ainsi Pomme d’Api (Offenbach), ayant récupéré sa véritable identité de Catherine, passe-t-elle en revue les mâles qu’elle se fait fort, le cas échéant, d’inscrire à son palmarès, parmi tant d’autres : « Des p’tits, des grands, des gras, des maigres, / Des blonds, des bruns, des blancs, des nègres, / Des barytons et des ténors, / Des nains et des toréadors ». Plus ciblée dans son énumération Julia (Passionnément, Messager) va à l’essentiel masculin superficiel : « J’ai connu des oiseaux des îles, / Des gros, des moyens, des petits, / Je n’ose pas dire par mille / Uniquement par modestie. / Sans bonheur je fis des mélanges : / J’eus des bengalis espagnols, / J’eus des bouvreuils, j’eus des mésanges, / Mais j’eus surtout des rossignols ! » ces derniers chantant pour eux, pas pour elle !

Ce dernier exemple nous amène à relever comment la difficulté d’approche de l’Autre conduit à de curieux éclatements de la personne. Dans les Cloches de Corneville les servantes, au lieu de proposer leur personne dans son intégrité, se louent (c’est le mot juste) au détail : « R’gardez pas ci, r’gardez par la / Que dit’s-vous de tout cela ? / Voyez ceci, voyez cela, / Comment trouvez-vous cela ? »

Dans Phi-Phi le sculpteur Phidias a besoin, pour créer la femme idéale, de recombiner les parties dispersées des « petits modèles », dont celle qui clame avec fierté : « Oui, pour le postérieur je pose » ajoutant « et je suis fière que cette chose/ Passe à la postérité ». (N’est-ce pas l’usage que la publicité aujourd’hui fait de Photoshop ?) Il est à remarquer d’ailleurs que sont cités précisément les parties perdues de la Vénus de Milo et de la Victoire de Samothrace. Certaines logiques étant ce qu’elles sont, madame Phi-Phi pour apparaître aux yeux de son génie d’époux comme femme à part entière se met nue, passant par-dessus sa profonde pudeur. Finie la fracture entre femme idéale et femme charnelle ! Tout ceci n’est pas gaudriole gratuite, Willemetz est un très fin librettiste.