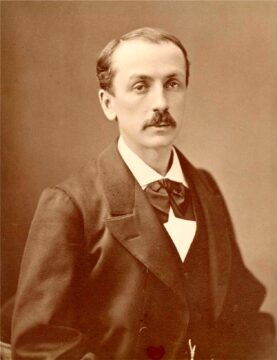

Le compositeur : Edmond Audran (1840-1901)

Né le 11 avril 1840 à Lyon où son père chantait alors au Grand Théâtre, Edmond Audran est le fils de Marius Audran (1816-1887), célèbre chanteur de l’Opéra-Comique, et frère du ténorino Alfred Audran qui débuta en 1868 dans une reprise des Deux vieilles gardes mais dont la courte carrière fut brisée par la maladie.

Toute l’enfance d’Edmond baigna donc dans une atmosphère musicale puis il fut élève de l’école Niedemeyer où il côtoya Léon Vasseur, Camille Saint-Saëns et André Messager et remporta en 1859 le prix de composition.

En1861, sa famille s’installe à Marseille où son père, après la fin de sa carrière de chanteur, est devenu professeur de chant et, plus tard, directeur du conservatoire. Dès son retour à Marseille, Edmond Audran est nommé organiste de l’église Saint-Joseph, poste qu’il occupera jusqu’en 1877. En 1864, le décès du compositeur Giacomo Meyerbeer, alors à l’affiche du Grand Théâtre de Marseille, incite le directeur à organiser une représentation de gala en son honneur et charge Audran d’écrire une marche funèbre dont le succès est relaté dans la presse. Pour l’église Saint-Joseph, il écrit diverses pièces sacrées dont une messe pour chœur et orchestre (1873) qui sera reprise deux ans plus tard à Paris, à l’église Saint-Eustache. Signalons également un bel oratorio, La Sulamite (Marseille, 1876) qui fut redonné à Paris par l’Orchestre Pasdeloup, sous la direction d’Audran lui-même mais à ses frais, ce qui ruina ses économies.

Parallèlement à son travail d’organiste, il compose diverses mélodies dont quelques chansons en dialecte provençal. Ses premiers ouvrages scéniques, les un-acte : L’Ours et le Pacha (1862), La Chercheuse d’Esprit (1864), La Nivernaise (1866) n’ont qu’un succès très limité, par contre Le Petit Poucet (1868), opérette dont Audran a écrit le livret et la musique, est bien accueilli.

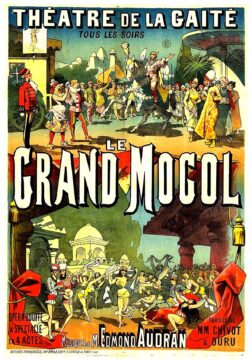

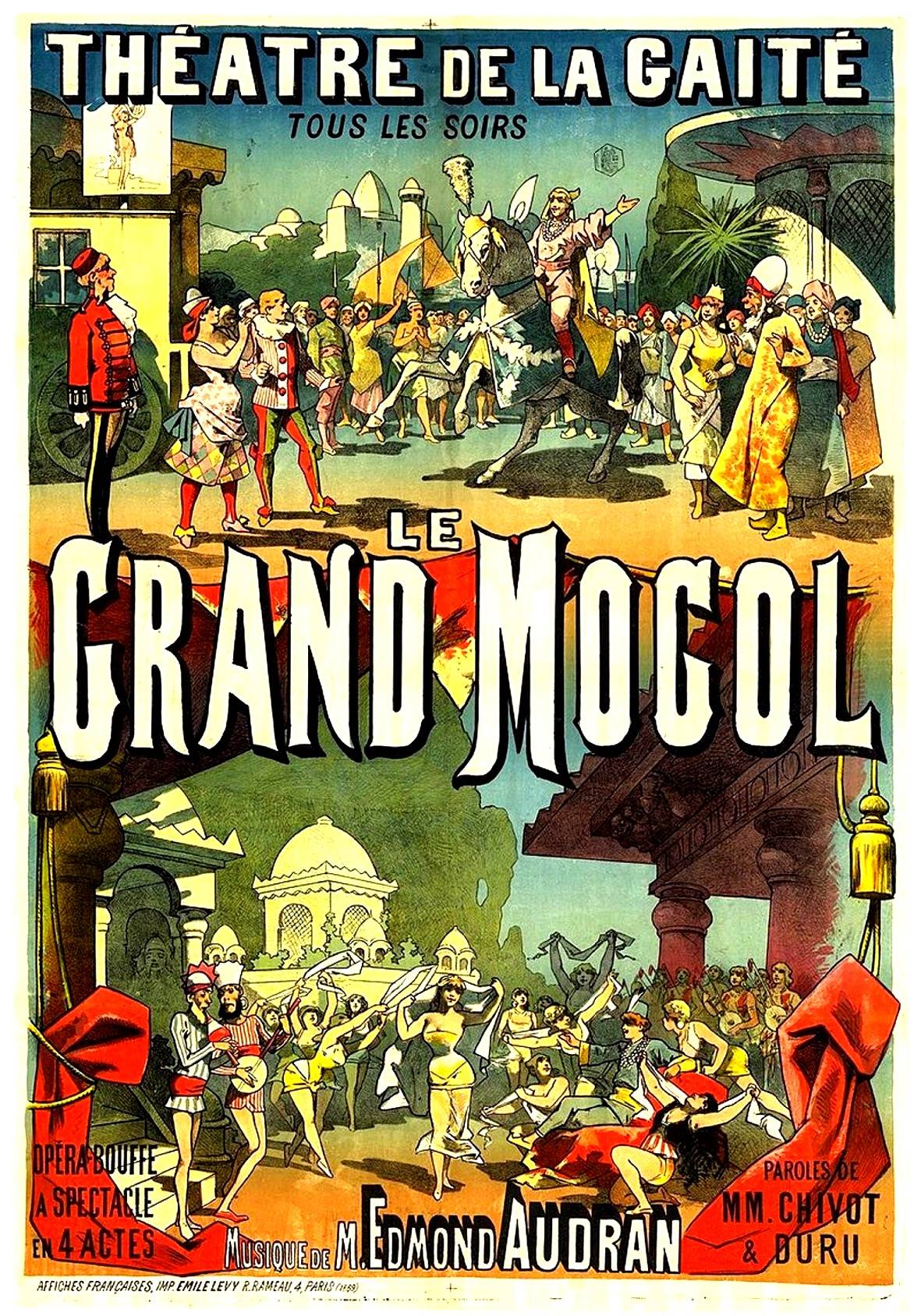

La rencontre du jeune compositeur avec Henri Chivot, accueilli chez les Audran à Marseille pendant la Commune de Paris puis à nouveau par la suite, sera le sésame qui lancera la carrière d’Edmond. Par reconnaissance, Chivot, lui offrira un premier livret, Samire qui, après un long travail reposant sur des échanges épistolaires entre le librettiste et le compositeur, deviendra, avec la collaboration d’Alfred Duru, Le Grand Mogol.

Ne pouvant être monté à Paris où Audran est un parfait inconnu, l’ouvrage est finalement créé au Gymnase de Marseille, le 24 février 1877, avec, comme interprète principale, la future Jane Hading alors inconnue. Le Grand Mogol est accueilli avec un énorme enthousiasme, atteignant les 60 représentations, ce qui était inespéré à l’époque pour une ville de province. (La deuxième version, agrandie et transformée en opéra bouffe ne sera créée à Paris que huit ans plus tard, en 1884, lorsque le triomphe de La Mascotte aura fait connaître son compositeur dans la capitale.

Le succès marseillais du Grand Mogol décide Audran à s’installer à Paris mais il devra galérer quelque temps avant de voir son premier ouvrage parisien, Les Noces d’Olivette, créé sur la scène des Bouffes-Parisiens (1879) ; il y est joué 92 fois, résultat fort honorable lorsqu’on sait qu’une pièce qui atteignait 100 représentations dans la capitale était considérée comme un succès ; (les représentations furent cependant interrompues pour laisser la place à la création des Mousquetaires au couvent de Louis Varney). Les Noces d’Olivette assoient ainsi la collaboration d’Audran et de Chivot et Duru qui les a réunis pour dix ouvrages.

Les Noces d’Olivette marquent également le début de la notoriété internationale d’Audran avec son adaptation anglaise par Henry Brougham Farnie, sous le titre Olivette, pour le Strand Theatre de Londres (1880-1881). Farnie, à qui l’on doit la plupart des adaptations londoniennes des œuvres d’Offenbach, Hervé, Lecocq et Planquette, offrira à Audran un livret original d’opéra-comique, celui d’Indiana, qui sera créé à Londres en 1886.

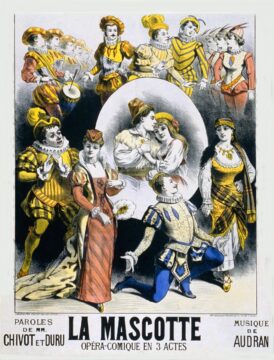

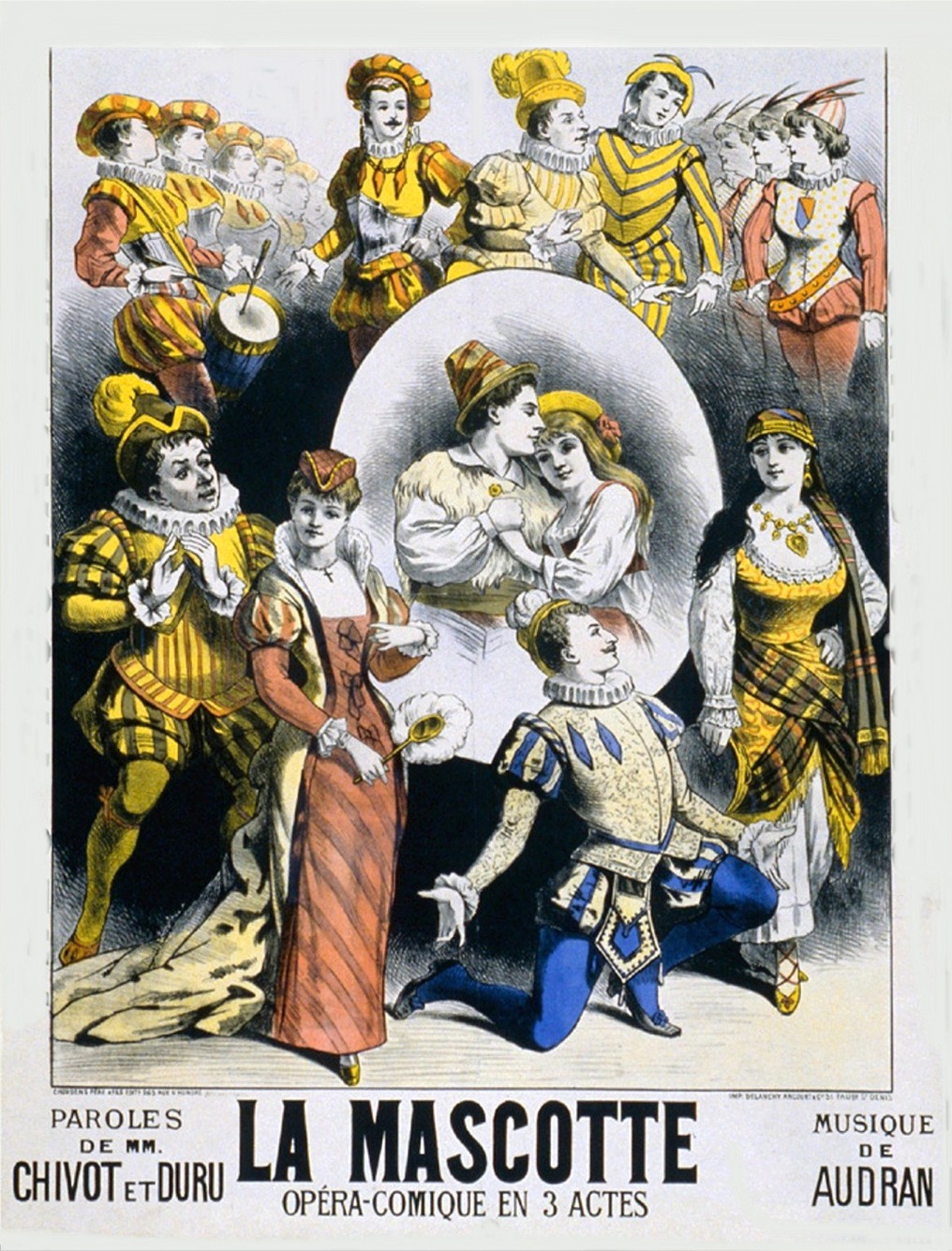

La consécration parisienne d’Audran suit avec le triomphe de La Mascotte, le 30 décembre 1880 aux Bouffes-Parisiens, qui se jouera toute l’année 1881 et plus de 150 fois en 1882.

La consécration parisienne d’Audran suit avec le triomphe de La Mascotte, le 30 décembre 1880 aux Bouffes-Parisiens, qui se jouera toute l’année 1881 et plus de 150 fois en 1882.

Puis, d’année en année, Audran composera une trentaine d’ouvrages, dont certains obtiennent un succès incontestable : Gillette de Narbonne (1882), Le Grand Mogol (1884, nouvelle version), La Cigale et la Fourmi (1886), Miss Helyett (I890), L’Oncle Célestin (1891), Mon Prince (1893), L’Enlèvement de la Toledad (1894), La Poupée (1896)… auxquels on doit ajouter la comédie-lyrique, Photis (1896), créée avec succès à Genève mais dont un sort malencontreux empêcha la création parisienne et sa publication.

Edmond Audran était un des compositeurs contemporains des derniers succès de Jacques Offenbach ; en effet Le Grand Mogol date de 1876 (Offenbach en 1875 propose Le Voyage dans la Lune et, en 1877, Le Docteur Ox et Madame L’Archiduc). La Mascotte d’Audran date de 1880 entre les deux dernières œuvres d’Offenbach, La Fille du tambour-major, en 1879, et Les Contes d’Hoffmann en 1881.

Edmond Audran est décédé à Thierceville, hameau de Bazincourt (Eure) le 17 août 1901 et a été inhumé au cimetière de Montmartre à Paris.

Il avait un don d’invention remarquable et ses ouvrages, essentiellement des opéras-comiques, souvent renommés opérettes, font preuve d’une gaîté spontanée. Si certains portent sans doute la marque d’une époque, ils restent gracieux et émouvants. À côté de La Mascotte son œuvre maîtresse encore parfois représentée, Le Grand Mogol, Gillette de Narbonne, Miss Helyett et La Poupée, mériteraient une réhabilitation plus nette dans les grandes maisons d’opéra.

Une biographie d’Audran, due à Bernard Crétel et comportant une analyse détaillée de tous ses ouvrages, sera publiée au printemps par les Éditions Delatour. Elle a pour titre : ” Aux mascottes il faut croire “, Edmond Audran, sa vie, son œuvre.

L’argument du Grand Mogol

L’action se déroule au royaume de Delhi (Inde) en 1750

Acte I : Une place publique à Almora, près de Delhi

À la cour des Grands Mogols, la coutume veut que les Princes héritiers restent chastes jusqu’à leur majorité, sous peine de perdre leurs droits au trône. Un collier blanc qui vire au noir si les conditions ne sont plus remplies, est le témoin permanent de cette innocence. L’action débute deux jours avant la majorité, c’est-à-dire avant l’avènement au trône du Prince Mignapour. Pour l’heure, ce dernier est à la recherche d’Irma, jeune française qu’il a rencontrée voici deux mois et dont il est tombé amoureux. Irma et son frère Joquelet arrivent de France où ils ont laissé quelques créanciers encombrants. Irma est devenue charmeuse de serpents et Joquelet dentiste. Mignapour retrouve Irma à Almora, lui déclare sa flamme et sans plus attendre la demande en mariage.

Acte II : Les jardins du Palais

Le capitaine Crakson, amoureux éconduit de la charmeuse de serpent, la Princesse Bengaline qui veut épouser Mignapour, et le Grand Vizir Nicobar, qui craint de perdre ses fonctions, s’unissent pour empêcher le mariage d’Irma et du Prince. Pour ce faire, ils décident de faire obstacle à son avènement au trône en lui faisant perdre son innocence. On montre donc à Mignapour d’affriolantes bayadères, au milieu desquelles Bengaline s’est glissée pour recevoir son baiser. La ruse réussirait sans l’arrivée imprévue d’Irma et de Joquelet. Le Prince et sa fiancée se retrouvent seuls. Encore émoustillé, Mignapour supplie Irma de lui accorder dans la soirée, un rendez-vous dans un bosquet de roses. Irma refuse : pas question avant le mariage !

Bengaline, ayant surpris la conversation des amoureux, fait parvenir au Prince un billet de sa façon, signé « Irma », et lui donnant rendez-vous. Fou de joie, Mignapour raconte son bonheur à Crakson. Ce dernier décidant de se substituer au Prince, lui fait prendre un soporifique. Comme Bengaline, de son côté vient au rendez-vous en se faisant passer pour Irma, ce sont les deux comploteurs qui, sans s’en rendre compte, se retrouvent amoureusement dans le bosquet.

Acte III : Une salle du Palais

Le lendemain, jour du sacre et du mariage, Mignapour paraît. Le collier est devenu noir ! Scandale. Le Prince est chassé et exilé.

Acte IV : La grande salle d’un caravansérail

En réalité, le collier n’est pas magique. Les Grands Mogols ont imaginé ce subterfuge pour maintenir leurs héritiers sur le chemin de la vertu. Bengaline a découvert le secret dans une cassette et fait la substitution des colliers pour rester maîtresse de la situation. Elle se débarrasse de la cassette, laquelle, par un heureux hasard, tombe dans les mains de Joquelet. Les personnages apparaissent les uns après les autres dans le caravansérail, et la supercherie de la Princesse est bientôt découverte. Mignapour deviendra donc Grand Mogol et pourra épouser sa petite parisienne. Pour toute vengeance, il obligera Bengaline à épouser Crakson.

Le Grand Mogol à l’Odéon de Marseille

Les 17 et 19 janvier 2003, le théâtre de l’Odéon de Marseille avait proposé Le Grand Mogol avec la distribution suivante : Patrice Blanc (Le Prince Mignapour), Caroline Géa (Irma), Sabine Jeangeorges (la Princesse Bengaline), Philippe Rabier (Joquelet), Pierre Sybil (Crakson), Jean-Marie Sevolker (le Grand Vizir). Orchestre sous la direction de Bruno Conti et mise en scène assurée par Olivier Benezech. (décors Christian Revest).

22 ans plus tard – presque jour pour jour – l’ouvrage revient dans le même théâtre avec l’orchestre de l’Opéra sous la baguette de Florent Mayet et dans une mise en scène de Yves Coudray. Pour une œuvre rarement jouée, il est rassurant de voir des spectateurs nombreux se presser à l’Odéon (autre sujet de satisfaction assez inattendu : le constat d’un public particulièrement rajeuni depuis la précédente production de cet ouvrage, ceci permettant de s’inscrire en faux sur le caractère périmé ou désuet de l’opérette.)

La participation des musiciens de l’Opéra de Marseille vient démontrer les soins prodigués par le directeur Maurice Xiberras pour présenter dans les conditions optimales la délicieuse partition d’Edmond Rostand qui se parait de tous les charmes d’un opéra-comique, du style de Si J’étais Roi d’Adolphe Adam.

C’est avec plaisir que nous avons retrouvé Yves Coudray pour une mise en scène de grand spécialiste de théâtre, d’opérette et d’opéra. Rappelons au passage sa Damnation de Faust en septembre 2011 à l’Opéra de Nice avec Samuel Ramey ou encore sa Salammbô de Reyer à l’Opéra de Marseille avec Kate Aldrich. Comme on le sait, il a poursuivi en parallèle une carrière de chanteur aussi riche que diverse, avec une prédilection pour le répertoire français et s’est produit dans divers théâtres importants comme ceux de Genève, Bordeaux, Toulouse etc. ainsi qu’au Festival d’Aix-en-Provence. Son parcours de metteur en scène l’a mené de Barcelone à San Francisco en passant par New-York, Boston ainsi que dans divers théâtres en France. Il a été également directeur artistique du Festival Offenbach d’Étretat entre 2010 et 2020 où il a fait représenter une quinzaine d’œuvres du compositeur. À l’Odéon il a mis en scène, entre autres, Trois Valses d’Oscar Straus, Les Saltimbanques de Louis Ganne,Un soir de réveillon de Raoul Moretti, Véronique >de Messager, La Grande Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach.

Avec ce Grand Mogol, on admire une fois de plus Yves Coudray pour son extrême précision de direction d’acteur, son sens aigu du théâtre et surtout cette élégance innée qui caractérise son travail.

La scénographie de cet ouvrage comporte essentiellement des projections de la ville de Delhi et, au premier plan, des structures «construites », comme la roulotte de Joquelet ou les entrées du luxueux palais princier.

La distribution particulièrement remarquable nous permet d’apprécier à nouveau Frédéric Cornille (Joquelet) maintes fois entendu, par exemple au Festival Opus Opéra où il interprétait Germont de La Traviata et, plus récemment à Cannes, Silvio de Paillasse. Sa voix claire et percutante se classifie parmi celles de baryton Martin à l’instar d’artistes telles que Michel Dens ou encore Bernard Sinclair qui pouvaient aborder des rôles de ténor. Rien d’étonnant à ce que les projets de Frédéric Cornille croisent les rôles d’Ange Pitou de La Fille de Madame Angot ou encore celui d’Edwin de Princesse Czardas qui lui iront comme un gant. On se souvient également de sa prestation marquante du Prince Danilo dans La Veuve Joyeuse à l’Opéra de Nice, ainsi que celle de Florestan dans Véronique de Messager à l’Odéon de Marseille.

Retour, dans le rôle d’Irma, de Julia Knecht sur cette scène où elle s’illustra en excellente Arlette dans La Chauve-souris aux côtés de Florian Laconi et Perrine Madoeuf. L’Opéra de Gênes l’invita pour ce même ouvrage de Johann Strauss. Elle possède une voix très agréable et bien articulée avec un registre aigu de colorature qui lui permet d’aborder des rôles tels que la Reine de la nuit dans La Flûte Enchantée de Mozart.

Jérémy Duffau, habitué de l’Odéon, y a chanté nombre de rôles de premier plan tels que ceux de Vincent dans Le Chanteur de Mexico, Carlos dans La Belle de Cadix, Hubert dans Chanson Gitane. Ce ténor doté d’une fort belle voix et qui se produit aussi bien dans l’opéra que l’opérette se double d’un excellent comédien et donne toute sa véracité au Prince Mignapour sans pour autant tomber dans la mièvrerie qui pourait être celle du personnage.

Vingt-deux ans plus tard, Caroline Gea retrouve Le Grand Mogol mais change de rôle en passant d’Irma à celui de la Princesse Bengaline. Elle y excelle en faisant preuve du tempérament qu’on lui connaît. Sans doute l’une des artistes à avoir chanté le plus grand nombre de rôles sur cette scène ; elle peut en outre se prévaloir d’avoir servi avec talent et à plusieurs reprises Edmond Audran dans Alesia de La Poupée et dans Rosita de Gillette de Narbonne

Dominique Desmons fréquente lui aussi assidûment la scène marseillaise où il fait preuve de sa faconde intarissable dans une multitude d’emplois. Ayant mille cordes à son arc (pianiste, compositeur, acteur, professeur de chant, directeur de festival etc…) On connaît son tempérament comique ainsi que son art de filer le couplet. Il met ici à nouveau les deux au service de l’excentrique Crackson.

Gilen Goicoechea fait valoir sa belle voix de baryton grave et incarne avec un indéniable brio un Grand Vizir apparemment inquiétant et pour le moins loufoque.

Un grand bravo au Chœur Phocéen (sous la direction de Rémi Littolf), un ensemble impeccable et d’un niveau qu’on aimerait souvent trouver dans les spectacles d’opérette !

Le public a fait part de son bonheur pour cette matinée enjouée, ne cessant de rappeler les artistes qui reprenaient inlassablement les pétillants couplets du vin de Suresnes tandis que le ballet, apprécié à juste titre, s’adonnait à un cancan survolté.

Christian Jarniat,

26 janvier 2025

Le Grand Mogol (Audran)

Direction musicale : Florent Mayet – Mise en scène : Yves Coudray

Distribution :

Julia Knecht (Irma) – Caroline Géa (Princesse Bengaline)

Jérémy Duffau (Mignapour) – Frédéric Cornille (Joquelet) – Gilen Goiocoechea (Grand Vizir) – Dominique Desmons (Crakson).

Chœur Phocéen

Orchestre de l’Opéra de Marseille

Ballet : Manon Iglésias, Anne Céline Pic-Savary, Guillaume Revaud, Vincent Tapia.