Six ouvrages ayant pour cadre la Halle de Paris

par Gérard Loubinoux

Il y a dans le théâtre lyrique léger des thèmes récurrents. La Halle en est un, mais il se démarque par son encrage fort, à la fois dans la préhistoire du genre et dans ses rapports avec le populaire. Les termes ne sont pas anodins : dire « la Halle », ce n’est pas dire « les halles ». On dit « la Halle » comme on dit « la Cour » ou « la Ville ». C’est un monde en soi qui plonge ses racines très loin dans l’histoire parisienne.

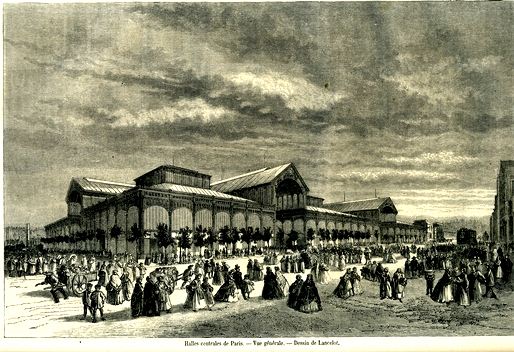

Au Moyen-âge, d’abord regroupement de marchands à un carrefour hors de la ville, elle y fut englobée quand la ville prit de l’expansion. Elle resta en place jusqu’à la démolition des pavillons Baltard et le transfert à Rungis en 1969. Ce qui est frappant dans le cas particulier de cette Halle c’est la proximité forte du côté « ventre de Paris » avec la mort et le sexe. En effet la Halle est indissociable du contigu voisin cimetière des Innocents où, jusqu’en 1786, furent ensevelis des générations de parisiens dans ce qui avait parfois des allures de charnier. (La puanteur en est décrite par Süskind dans son roman Le Parfum). Il laissa la place au marché des Innocents.

Quand au sexe, déjà en 1280 on relevait une activité notoire de prostitution dans les rue Saint-Denis et environs. En plein dix-neuvième siècle on y comptait dix-sept maisons closes. Les autorités, à plusieurs reprises, durent d’ailleurs intervenir pour modérer à la fois les trafics illicites et les ébats amoureux qui débordaient de la Halle jusque dans le cimetière.

Enfin il faut remarquer que la Halle est aussi le lieu par où pénètre dans Paris, tout d’abord la banlieue et, au-delà, la campagne et même la mer avec les chasse-marée qui en 24 heures y apportaient les produits de la pêche en provenance de Dieppe ou de Boulogne. Enfin la Halle possède son parler propre dit « poissard ». Tous ces éléments ont fortement marqué l’imaginaire parisien et nourri le lyrique léger.

Dans ce petit monde grouillant et laborieux, les femmes tiennent une place très particulière et inhabituelle. La dame de la Halle est une des figures les plus hautes en couleur du folklore parisien. Il faut dire que sous l’Ancien Régime ces dames jouissaient du privilège d’être seules à pouvoir vendre au consommateur et seules à pouvoir acheter les produits de marée aux enchères. Ainsi naquit la criée et, par la même occasion la réputation de « grandes gueules » des poissonnières. L’importance vitale de leur activité pour l’approvisionnement général leur valut une considération particulière. À certaines occasions elles étaient même reçues officiellement à la cour. Il leur arrivait enfin, dans les périodes troublées, de faire entendre leur mécontentement.

Ce sont ces traits de caractère social qui firent de la dame de la Halle un personnage de théâtre au moment-même où naissait l’opéra-comique sur les théâtres des foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent au milieu du dix-huitième siècle. C’est ainsi que Jean-Joseph Vadé créa le « genre poissard » en portant sur le théâtre le parler particulier des harengères, façon nouvelle de présenter le petit peuple sur scène. On y trouve déjà une « madame Engueule » et une « Ango », l’une dérivant peut-être de l’autre. Dans Madame Favart, Offenbach se réclamera de l’état d’esprit de l’opéra-comique de Vadé. L’aristocratie qui ne dédaignait pas fréquenter les foires et leurs théâtres s’amusaient ainsi du langage fleuri de faux marchandes et marchands de la Halle, non sans quelque condescendance. Sans doute cette condescendance entre-t-elle dans l’habitude de confier dès lors les rôles de dames de la Halle à des hommes. Était-ce leur reconnaître un statut d’égalité avec les hommes ou récuser leur féminité ?

La Révolution vit les dames de la Halle prendre la tête des femmes qui s’en allèrent ramener la famille royale de Versailles à Paris. On vit alors des journalistes et polémistes hommes, se voulant voix du peuple, signer leurs écrits du nom de supposées dames de la Halle. Au début du Directoire Antoine-François Ève (dit Maillot), reprenant un personnage plus ancien, proposa au théâtre Madame Angot ou la poissarde parvenue, opéra-comique en deux actes. Madame Angot eut un tel succès que Maillot et quelques autres, dont Joseph Aude, lui donnèrent toute une série de suites, dont Madame Angot au sérail de Constantinople, Madame Angot en ballon, Madame Angot au Malabar qu’on retrouvera trois quarts de siècle plus tard cités dans la Fille de Madame Angot. Le comédien Corsse en fit sa spécialité.

Cette Madame Angot porte en elle tout l’histoire fantasmée de la Halle et de ses dames. Elle va transmettre cet ADN à toute une série d’opéra-comiques et d’opérettes qui chacun à leur façon, et selon l’époque, vont décliner des variations sur le sujet.

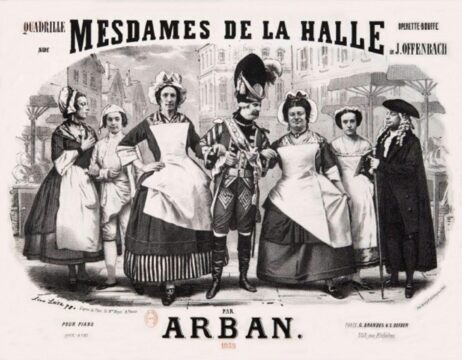

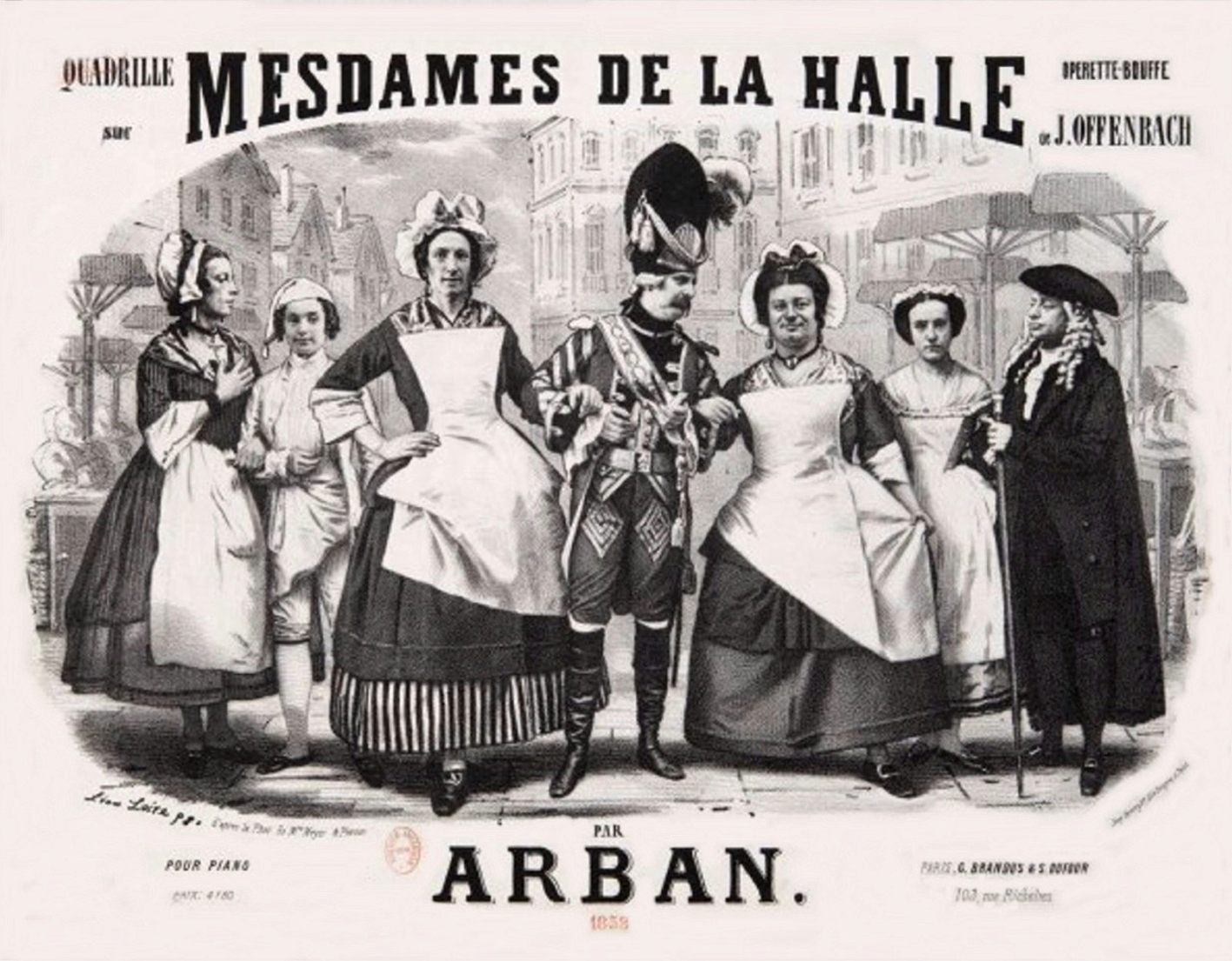

Mesdames de la Halle

(1858)

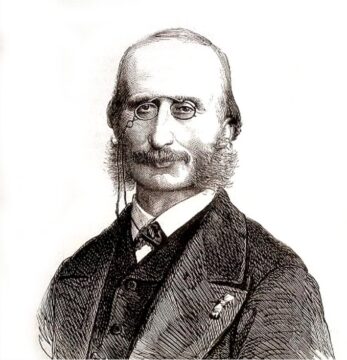

Jacques Offenbach

C’est Offenbach et son librettiste Armand Lapointe qui déclinent le sujet pour le Second Empire. Cette Halle est celle du temps de Louis XV. On reconnaît là l’intérêt d’Offenbach pour ce siècle. C’est l’occasion de donner une version musicale très vivantes des cris de la Halle. Les codes du théâtre poissard y sont repris, à commencer par l’attribution des rôles de dames à des hommes. Les personnages y portent des noms de comestibles : Poiretapée, Beurrefondu, Croûte-au-pot, Ciboulette. On y pratique le heurt entre parler trivial et langage châtié. C’est ainsi que Mme Poiretapée peut affirmer : « Si je n’étais pas une femme comme il faut, j’ vous ficherais mon poing sur la gueule ». On y emploie l’imparfait du subjonctif mais en l’estropiant : « Je craignais que vous ne vinssassiez pas ». On y tombe assise dans un baquet en s’écriant « Ah ! un canapé ! une bergère ! je m’affaisse ! ». On finit même sur un pareil télescopage : « Mais j’entends le tambour/ Que les jeux et les ris règnent en ce séjour ! ».

Comme chez les diverses Madame Angot, on s’y file des peignées (sic) et on se bat à coup de légumes. On n’y craint pas la grivoiserie : ainsi Mme Madou, parlant de son mari : « mon gredin d’homme qui me comblait de petits soins tous les matins et d’ renfoncements tous les soirs ».

L’intrigue est une parodie assumée des pièces à reconnaissance « Jette-toi sur mon cœur de mère ; t’es ma fille ! », sauf que les mères putatives sont deux (d’où l’évocation du jugement de Salomon) et que la bonne est une troisième. Ce dernier point est intéressant car apparaît l’idée que peu importe, la Halle étant la véritable mère de ceux qui s’y activent.

Autre élément intéressant : la présence du tambour-major Raflafla, père de la jeune « orpheline de naissance ». Il annonce le Monthabor de la Fille du Tambour-Major. Faute d’avoir été comme lui ballotté par les guerres révolutionnaires il lui a fallu « s’expatrier pour une garnison inconnue ». Mme Madou quant à elle a été mariée avec un sergent du « Royal Pompon » en fait le Royal Deux Pont qui prit plus tard fait et cause pour la Révolution. On retrouvera ce type de personnage.

Ciboulette, la jeune amoureuse, voit passer dans sa boutique du « marché des Innocents » « des bourgeois et des gens du monde […] des abbés coquettement mis […] des financiers et des marquis ». Souvenir du cimetière des Innocents oblige, cette énumération ferait presque penser à quelque insouciante danse macabre.

Enfin il est à remarquer que le rôle de Croûte-au-pot, le jeune amoureux, est confié à une femme, exactement comme dans Orphée aux Enfers Cupidon (évoqué par Raflafla), façon élégante de contrebalancer le jeu des travestissements et la disproportion de voix masculines.

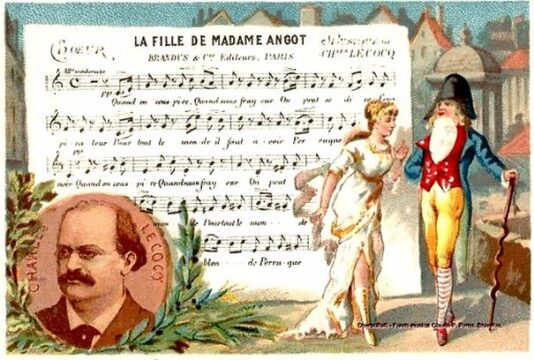

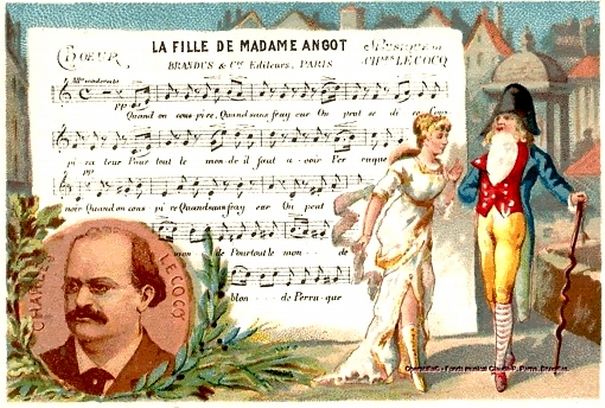

La Fille de Madame Angot

(Bruxelles 1872, Paris 1873)

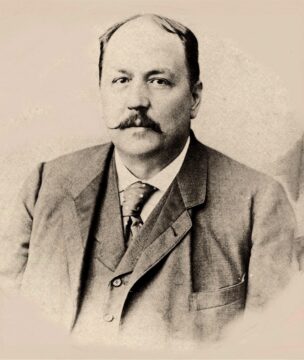

Charles Lecocq

Avec l’opéra-comique de Lecocq, nouvelle apparition des dames de la Halle, après Sedan, les débuts de la troisième République et surtout les événements sanglants de la Commune. Le titre, pour nous familier, s’inscrivait clairement dans la logique des suites, après la série des diverses aventures de Madame Angot encore présentes dans la mémoire parisienne. Le choix du Directoire n’est pas anodin en une période où on ne sait trop comment vont tourner les choses alors que pèse sur les destins de la jeune république les poussées bonapartistes et royalistes. Dans la Fille de Madame Angot on est assez loin des bouffonneries offenbachiennes. Les auteurs font preuve d’un réel souci documentaire. On est dans l’ancienne halle à peine modernisée alors que dans la réalité elle est en pleine disparition. Les marchands y sont représentés autant que les marchandes et Madame Angot, « pas bégueule, forte en gueule » n’est plus qu’une légende détaillée par Amaranthe, dame de la Halle modérément caractérisée.

Comme la Ciboulette offenbachienne, Clairette Angot est « l’enfant de la Halle », une Halle qui se comporte comme une Nation en faisant de l’orpheline sa pupille (« Viens embrasser tes pères !/ Viens embrasser tes mères ! »). On n’y oublie pas que la première Madame Angot était la Poissarde parvenue, incarnation d’une classe marchande prospérant grâce à la libéralisation du commerce. Clairette (qui est peut-être fille du Grand Turc) a été élevée dans une école bien fréquentée. Il y a là quelque écho, très balzacien, des rapports ambigus entre anciens et nouveaux riches. Sous cet aspect la Fille de Madame Angot peut être vue comme une satire du Second Empire et de ses nouveaux riches.

De même était-il possible de retrouver chez Mademoiselle Lange, « la grande actrice de Feydeau », la caricature de certaines égéries offenbachiennes qui inspireront quelques années plus tard la Nana de Zola qui, comme elle, a « les bras et les jambes nues ». « C’était Vénus naissant des flots, n’ayant pour voile que ses cheveux » dit Zola, « Est-ce que ça n’s’rait pas Vénus/ Qui viendrait d’sortir des eaux/ Pour effrayer les pierrots ? » dit Clairette de Lange.

Quant à Ange Pitou (second personnage historique avec Lange) les auteurs, tordant la réalité, en font un de ces personnages sortis de nulle part qu’on retrouve régulièrement dans l’imaginaire de la Halle : « Tout le monde connaît mon histoire, excepté moi qui ne sais ni d’où je suis, ni d’où je viens ».

Pomponnet, promis de Clairette, dit de lui : « c’est un bohémien , un nommé Ange Pitou. » Il est la personnification de l’opportunisme politique, mais aussi amoureux, attendant pour choisir son camp de savoir comment tournent les choses. Sa qualité de personne sachant écrire fait de lui un passeur entre la Halle et le monde politique. On retrouve là un écho de l’habitude révolutionnaire, mais remontant à certaines mazarinades, d’attribuer à quelque dame de la Halle tel ou tel pamphlet tantôt révolutionnaire, tantôt réactionnaire. C’est le fameux « C’ n’ était pas la peine/ Non pas la peine assurément/ De changer de gouvernement ! » écrit par Pitou et chanté par Clairette à un carrefour et qui fait toujours son petit effet. C’est le modèle même de l’instrumentalisation de la Halle par le politique.

La Halle servant de sas entre Paris et sa périphérie, il n’est pas surprenant que tout le monde se retrouve, au troisième acte, à Belleville (Chez Offenbach Ciboulette venait de Vaugirard et Poiretapée avait été rosière de Nanterre). La peinture impressionniste regorgera de ces bals et guinguettes de banlieue où le vin n’avait pas subi la taxe de l’octroi. C’est en général le lieu des déguisements et/ou des démasquages. La morale est claire : chacun à sa place. Clairette épouse dans son milieu : elle sait d’où elle est sortie et si elle a reçu une éducation de pensionnaire elle n’en ignore pas moins « le catéchisme poissard » qu’elle compulsait en cachette avec Lange qui a pris un tout autre chemin : celui du théâtre léger.

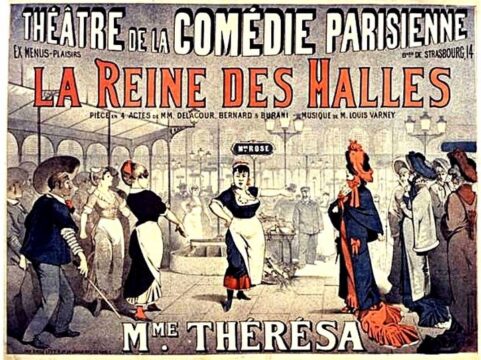

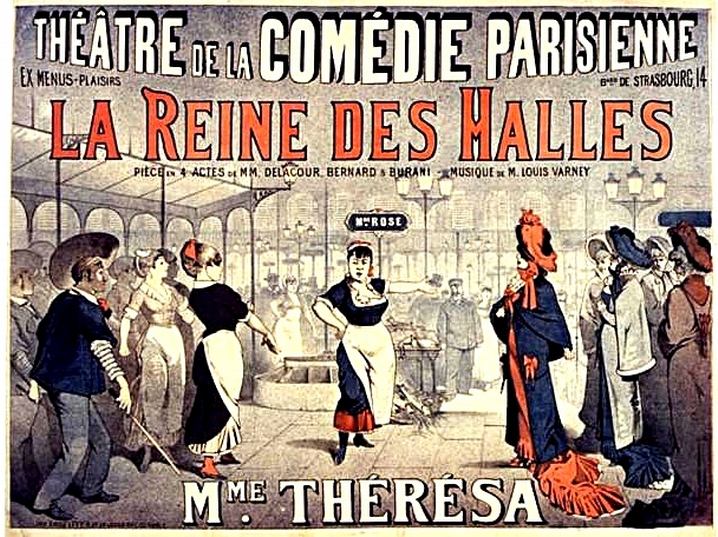

La Reine de Halles

(1881)

Louis Varney

Le paysage politique a changé lorsque Louis Varney, après le succès des Mousquetaires au couvent, donne le 4 avril 1881 à la Comédie-Parisienne une Reine des Halles qui n’est pas passé à la postérité mais qui présente quelque intérêt. À la présidence de la République Jules Grévy, républicain convaincu, a succédé au royaliste Mac-Mahon. Offenbach est mort Lecocq est encore actif mais une nouvelle génération surgit porteuse d’autres valeurs. L’ancienne Halle, assez chaotique, a totalement disparu remplacée par les modernes et rationnels pavillons de Baltard.

C’est dans cette Halle nouvelle, qui tend à devenir « les halles », que se situe cette opérette en trois actes, livret de Delacourt, Bernard et Burani. Les toutes nouvelles structures de fonte et verre y sont représentés. L’opposition entre les mondes de la Halle et la Ville est d’entrée de jeu mise en avant par le très intéressant décor d’ouverture qui représente la salle d’un restaurant de la Halle partagée en deux par une cloison avec d’un côté une bande de noceurs en fin de souper, de l’autre les travailleurs de la Halle cassant la croûte avant d’attaquer le travail : « C’est l’heure où les honnêtes gens se lèvent, par ainsi faut aller vous coucher » dit un de leur porte-voix. Est-ce un hasard si ces travailleurs occupent le côté gauche de la scène ? Toute moderne qu’elle soit la Halle demeure le lieu où, comme du temps des théâtres de la foire, de Vadé et de ses poissardes, les gens de la haute peuvent fricoter avec les gens de peu. Dans le chœur d’ouverture les « viveurs », boivent pour voir « tout en rose et tout en bien », les « gens de la Halle » pour « mettr’ le travailleur en train ».

L’action gravite autour de l’élection de la reine des halles et les noceurs sont venus dans l’espoir d’assister à un crêpage de chignon. Ils seront déçus.

Les clins d’œils ne manquent pas à la Fille de Madame Angot. Ainsi les noceurs sont-ils qualifiés de « muscadins », façon de dire que certaines choses ne changent pas. Le stéréotype de la poissonnière forte en gueule est assumé : « Voilà les femmes du haut ton/ Mesdames les poissardes,/ Tout’ fort’ en gueule et pas mignardes/ Dans le pavillon du poisson ». Les cris de la Halle y sont mis en musique. Le fantôme de la poissarde parvenue ne s’est pas évanouie : « C’est fier parce que c’est riche et que ça a un fils en bottes vernies… un monsieur de la haute » dit de Rose, future reine des halles, sa rivale la Normande.

Le souvenir du vieux théâtre poissard est actif lui aussi : le troisième acte met en scène le foyer d’un théâtre où l’on joue la Petite Poissarde (pure invention). On n’échappe pas non plus à la présence d’un vieux militaire, Gibraltar, « trente ans de service, six blessures » qui apporte au monde de la Halle le vent de l’Histoire. La présence fréquente de ce type souligne l’ambiguïté de la Halle à la fois univers clos et point de convergence du monde.

Cependant la modernité s’impose comme un fait acquis, Zola est passé par là : « Rayonnant sur la ville entière / Foyer de tous les appétits, / Voilà la grande fourmilière,/ Voilà le ventre de Paris ! » (Le roman est de 1873). « École naturaliste !-s’écrie un des personnages – ou l’art d’employer les mots propres pour dire ce qui ne l’est pas ». Le livret est clairement polémique vis-à-vis des nouveaux riches : « Dam ! Il faut bien faire quelque chose… quand on ne fait rien » répond le fils de la poissonnière enrichie à sa mère qui lui reproche de faire la noce depuis trois jours. On est loin de Clairette Angot qui n’oubliait pas d’où elle était sortie. On trouve des répliques féroces : « combiné avec cette odeur de marée, on se croirait à Trouville, c’est exquis ! » s’exclame un autre en sentant l’odeur du livarot. « un dîner politique – dit Rose – … où il y aura deux ministre… faut pas oublier les homards ! ».

Cette Reine des Halles est certainement plus intéressante par le jeu entre continuités et ruptures que convaincante par son intrigue assez convenue et peu inspirante pour un musicien. Ceci explique sans doute son peu de succès. Cependant la Halle n’est pas enterrée pour autant et va trouver d’autres occasion de flirter avec la scène et le lyrique léger.

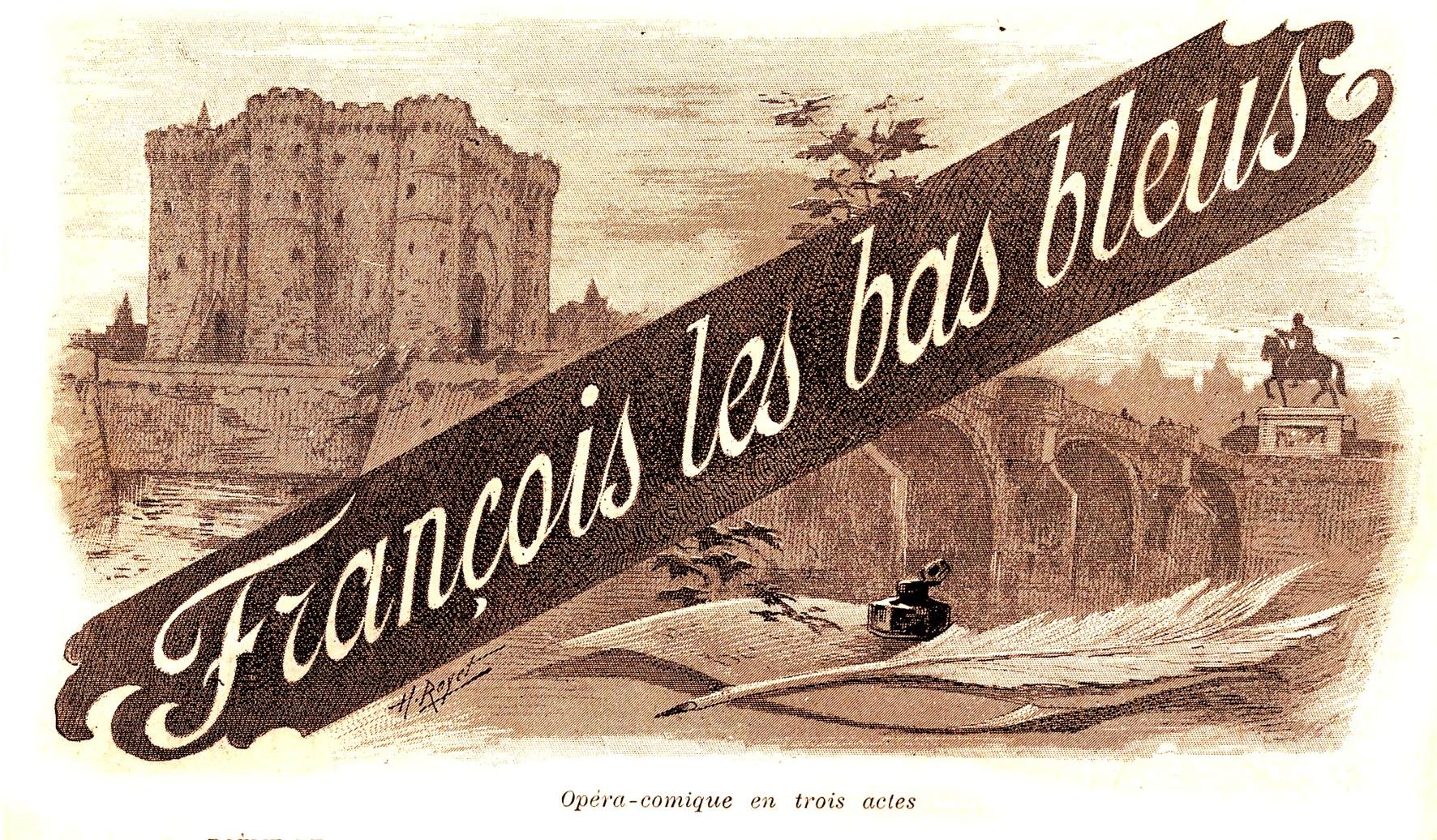

François les bas bleus

(1883)

Firmin Bernicat – André Messager

Retour au quartier Saint-Eustache et à l’époque révolutionnaire pour ce charmant opéra-comique. Le succès de la Fille de Madame Angot est sans doute pour quelque chose dans ce choix. Situer l’action autour du 14 juillet 1789, n’est cependant pas anodin, alors que s’épanouit l’imagerie historique chère à l’école de la République de Jules Ferry, alors président du conseil.

Les librettistes (Ernest Dubreuil, Paul Burani et Eugène Imbert) se sont clairement amusés à jouer de tous les codes du mélodrame et du roman populaire, tout en multipliant les références à l’usage de la part du public la plus cultivée.

Ainsi le personnage très populaire de Fanchon la Vielleuse, à peine plus jeune que la première Madame Angot, donne-t-il son nom à l’héroïne. Elles ont vécu à « la grâce de Dieu » dit Militza, sa mère adoptive. C’est précisément le sur-titre de La nouvelle Fanchon de Dennery (1841). L’opposition classique entre sédentarité, représentée par un château ancestral, et nomadisme, incarné par des bohémiens sans feu ni lieu, devient opposition entre ceux qui « ont tout, la forêt et la plaine/ De beaux châteaux, des titres, des emplois » et « tous les gueux qui soufflent dans leurs doigts ». Le schéma traditionnel des « pièces à reconnaissance », déjà parodiées dans Mesdames de la Halle, est adopté dans un second degré décomplexé. Ici c’est une chanson – thème central – qui fait fonction de « croix de ma mère » dans la découverte des hautes origines de la pauvre Fanchon. Selon la tradition, les auteurs ne se privent pas au passage d’émailler cette Chanson du petit matelot d’allusions grivoises détaillées en toute innocence par l’héroïne et reprises allègrement par les chœurs : « Il n’avait pas d’vaisseau / Hisse aho !/ Mais un petit bateau / Quille en bas, quille en haut »…

Le héros de l’histoire, François les Bas Bleus, est, en positif, ce que Pitou était en négatif. Comme lui il possède la vertu particulière de savoir lire et surtout écrire. Il fait au peuple lecture des gazettes, lit et rédige les lettres. Aussi se fait-il vecteur de l’alphabétisation auprès de la pauvre Fanchon dans le Duo de la leçon d’écriture dont le début est digne des hussards noirs de la République : « Avec soin formez chaque lettre, écrivez, je vais vous dicter » (Nous sommes sous Jules Ferry!). On a en contrepoint les productions poétiques « d’agrément » du marquis de Pontcornet qui a mis en couplets boiteux le très royaliste Mémoire politique et social de M. De Breteuil (Premier ministre le 14 juillet 89) : « Peuple français la politique marche très bien en ce moment/ Dans la boutique dans l’atelier on est pour le gouvernement/ Les affaires financières donnent un brillant résultat/ Et nos débats parlementaires/ montrent chaque jour les grandes lumières/ De nos puissants hommes d’État » . Chargé d’en corriger l’orthographe douteuse François transforme cet éloge de la royauté en libelle révolutionnaire. Cela leur vaudra à tous deux un embastillement heureusement abrégé par l’événement qu’on sait.

Encore une foi la Halle se fait lieu de croisement et d’interpénétration des classes sociales. Les salons viennent s’y mêler aux lève-tôt, le vent de l’Histoire y prend à nouveau la forme d’un militaire, alsacien cette fois-ci, au nom aromatique de Kirschwasser, tandis que l’insaisissable y prend celle de la bohémienne diseuse de bonne aventure. Si madame Angot était la poissarde parvenue, ici, retournement républicain, le marquis de Pontcornet se reconvertit en marchand de cidre.

Firmin Bernicat chargé de la partition mourut avant de l’avoir achevée. Messager se chargea de la compléter. Cela donne de très beaux résultats : l’expérience des cafés-concerts de Bernicat, enrichie de la science musicale et de la veine mélodique de Messager ne pouvait mieux convenir au sujet.

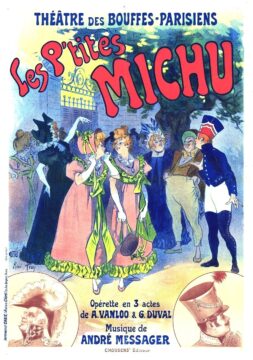

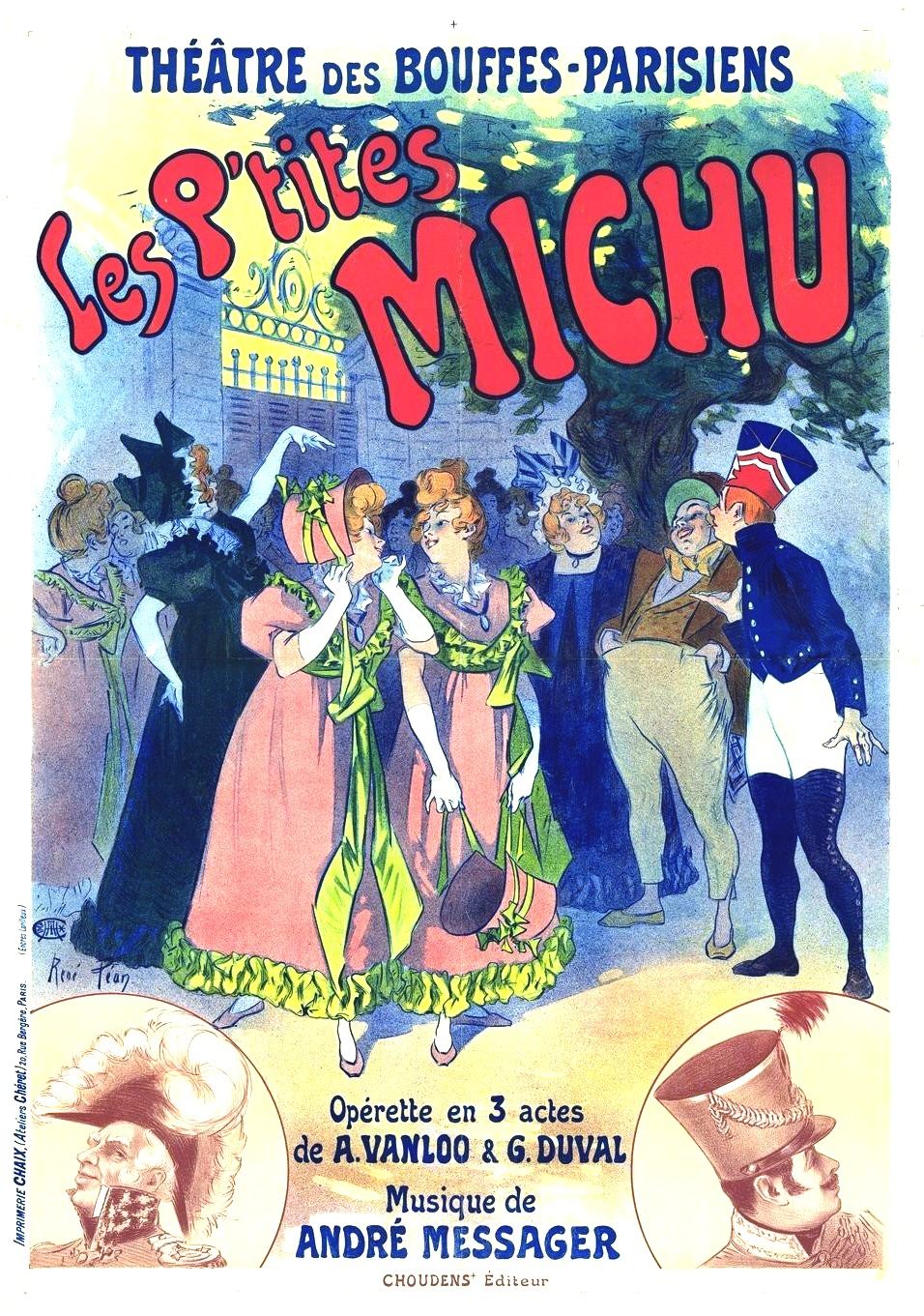

Les P’tites Michu

(1897)

André Messager

Messager, seul cette fois, reviens à la Halle à la fin du siècle avec les P’tites Michu. Assurément les librettistes, forts de leur culture, s’amusent à des variations sur le thème : on a eu la prise de la Bastille, le Directoire, il ne manquait que l’Empire : le voilà. On retrouve aussi, comme dans François les Bas Bleus le souvenir d’un château assailli et d’une petite fille arrachée à son milieu pour se retrouver à la Halle. Le vieux schéma des « pièces à reconnaissance » est retourné astucieusement. Ici ce n’est pas la bonne mère qu’il faut reconnaître comme dans Mesdames de la Halle, mais la bonne fille puisqu’il s’agit de savoir qui des deux jumelles du couple Michu, marchands de la Halle, n’est pas leur vraie fille mais celle du ci-devant Marquis des Ifs, reconverti en général d’Empire (Le vent de l’Histoire !). Si Clairette Angot et Lange sortaient de la grande pension de le rue du faubourg du Roule, les filles Michu sont bourgeoisement éduquées à l’Institution Herpin dirigée par une demoiselle du même nom. Le passage par le salon au second acte n’est pas contourné avant le retour à la boutique.

Les Michu, marchands « d’œufs, beurre et fromage » ne sont pas des poissards, mais des parvenus tout de même, enrichis comme tant d’autres grâce, aux troubles révolutionnaires. Leur boutique ne se nomme-t-elle pas La Poule aux Œufs d’Or ? Si Madame Michu n’est pas tout à fait la mère Angot, et si son personnage n’est pas interprété par un homme, elle a tout de même du masculin revendiqué : « Des Innocents à la pointe Saint-Eustache,/ C’est un refrain de tout l’monde connu/ Bien que n’ayant ni barbe ni moustache,/ C’est un rude homme que madame Michu ! ». On pourrait la définir comme forte des halles, elle qui déclare être « un vrai ch’val à la besogne ». La Halle y est clairement présentée comme la quintessence, le cœur palpitant du bon peuple français : « On peut chercher en tout pays/ Et fouiller tout’s les capitales/ De même qu’en France rien n’vaut Paris/ A Paris rien ne vaut les halles », chante Marie-Blanche Michu.

Les halles sont ici aussi lieu de convergence mais Zola est passé par là. Mademoiselle Herpin l’a lu qui propose à ses pensionnaires la visite de « l’estomac de Paris » [sic]. On y évoque les « œufs venus de la campagne en droit chemin, le beurre de la Normandie… ». Les Michu sont « papa, maman gâteau». Ils apparaissent portant panier et bouteilles et invitent à « mordre, mordre, mordre à belles dents/…/ Des fruits, du pâté, du fromage/. Le général des Ifs les appelle « les nourriciers ». Les amoureux s’y font des aveux au milieu des fromages. Quant à madame Michu qui signale qu’en matière de ressources corporelles elle possède le « superflu » et le « nécessaire », elle est, comme le précise son époux, faite pour nourrir deux enfants : « on en a deux, [seins] c’est pour ça ». Tout cela à mettre en face du général qui confie : « J’ai mangé trois fois mon ch’val/ J’ai failli manger mes bottes ». Enfin la banlieue y entre avec le nom du troupier de service : Bagnolet.

Si le souvenir de la mère Angot n’est pas tout à fait évaporé, celui de sa fille l’obscurcit en même temps que celui de la Halle d’antan. On parle beaucoup de « la boutique ». Le lyrique léger encore une fois, colle à l’esprit du temps.

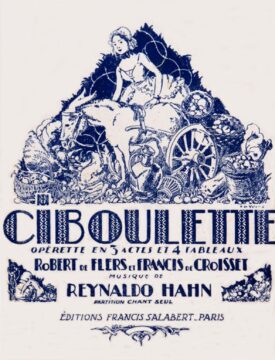

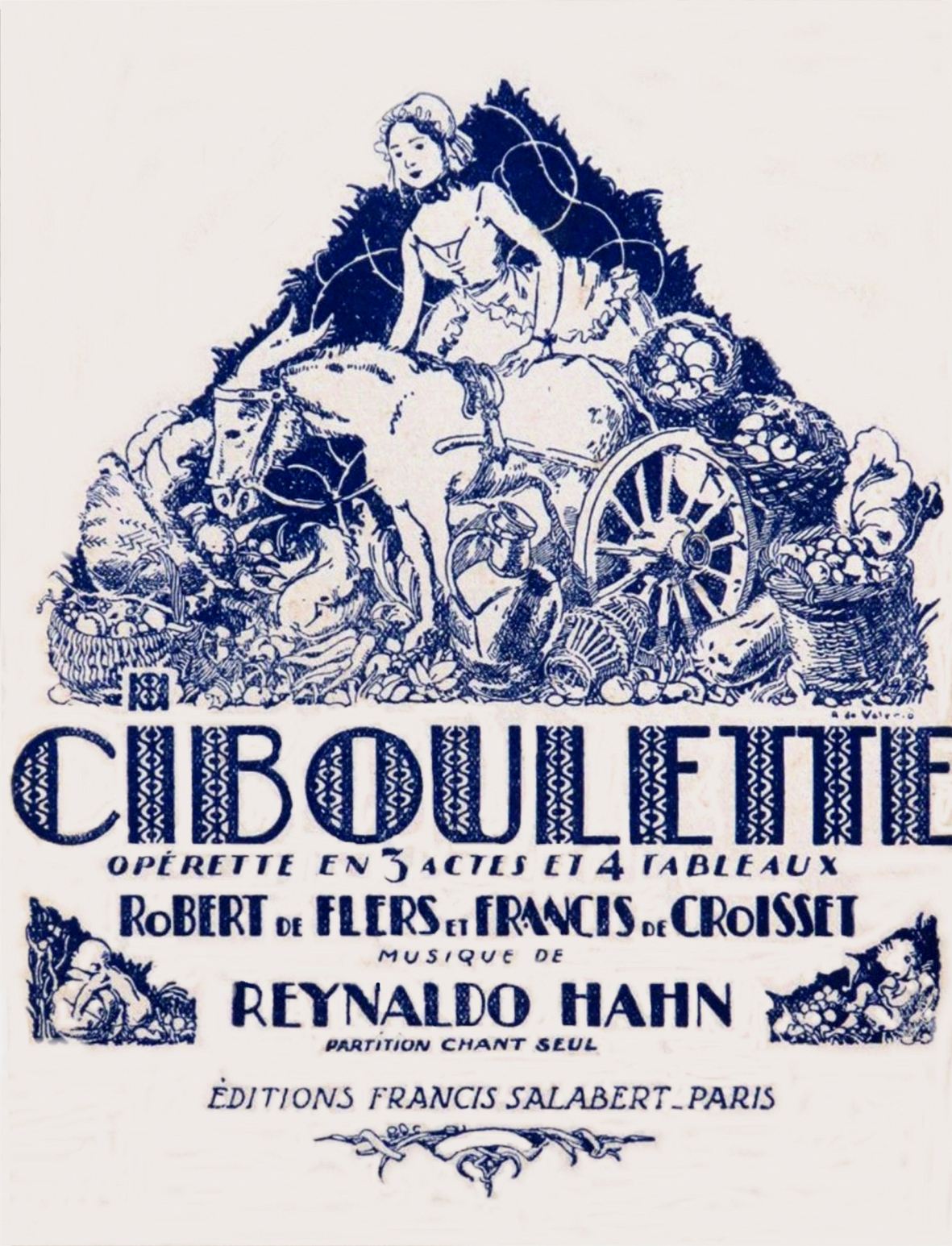

Ciboulette

(1923)

Reynaldo Hahn

Trente ans se sont écoulés depuis l’entrée des Michu en scène. On est passé de la Belle Époque aux Années Folles : entre les deux, la Grande Guerre. L’opérette sentimentale des Varney, Planquette, Ganne, a pris un coup de vieux. Les rythmes américains ont ouvert la porte à un nouveau style de théâtre musical léger qu’on continue à intituler « opérette ». Dans ce panorama Reynaldo Hahn est le compositeur par excellence de ce qu’on a pu appeler « l’opérette des musiciens », autrement dit de compositeurs se réclamant de la musique savante. Maintenant les halles sont définitivement associées aux pavillons Baltard loin du souvenir de l’ancienne Halle. On fait un bond dans le temps pour se retrouver au Second Empire : 1867. Pour les spectateurs de l’époque c’est la jeunesse des grands-parents, c’est dire qu’il y plane un parfum de suranné.

Les librettistes font un inventaire de l’époque. On rappelle que c’était l’année de l’exposition universelle mais aussi de l’expédition du Mexique, on énumère quelques personnalités : Thiers, Villemain, le duc d’Ornano, Guizot… On y cite quelques institutions mondaines : le café Tortoni, la Maison Dorée, le bal Valentino… On y fait un clin d’œil aux prédécesseurs : « Monsieur Halévy/ Il est chez Morny ! /Monsieur Offenbach ?/ Il est chez Meilhac ! ». On y retrouve cité le Grand Seize, ce très prestigieux salon privé du Café Anglais déjà évoqué dans La Vie Parisienne par Métella : « Les brillants viveurs sont mal à leur aise/ Et dans le Grand Seize/ On voudrait du thé. »

De Flers et Caillavet se posent en successeurs de Meilhac et Halévy. Avec Reynaldo Hahn, ils tentent de renouer avec la tradition tout en lui donnant un coup de fraîcheur. Le caractère raffiné et délicat de la musique de Reynaldo Hahn ne permet guère d’envisager un tableau réaliste des halles. Le poisson y est présent mais on y voit surtout des maraîchères et des fleuristes. On est d’ailleurs au premier mai d’où l’importance accordée au muguet.

C’est seulement au second tableau qu’on pénètre sur le carreau et on n’y reviendra plus : Quelques marchandes sont assises à leur éventaire. L’une d’elle, clin d’œil à Zola et à son Assommoir, se prénomme Gervaise. Les marchandes de le halle ne sont plus redoutées pour leur grande gueule mais parce qu’elle ont le pouvoir d’organiser la vie chère, comme elles le chantent. Le commerce triomphe et le nigaud de l’histoire est l’aristocrate comte Antonin de Mourmelon, réduit à la caserne comme l’indique son nom. Le nom de Ciboulette, venu de Mesdames de la Halle, loin d’être sobriquet populaire embaumant l’échalote, est coquetterie d’une Marie-Jeanne qui trouve ça plus mignon : « Moi j’m’appell’ Ciboulette/ ça sonn’ clair’ comme une chanson/ C’est gai, c’est vif, ça pirouette… »

La Halle est ici encore lieu de rencontre, de convergence. On assiste aux arrivages : « … Vl’à Longjumeau et Poissy qui arrivent »… « C’est Viroflay et Montmorency qui arrivent ». Robinson, Argenteuil, Pantin, Montrou, Chaville y sont évoqués. Elle est surtout point de départ vers ces mêmes lieux. Ciboulette est « la petite d’Aubervilliers ». Loin d’être l’incarnation de l’âme de Paris elle déclare : « Je ne suis pas à Paris, je suis aux Halles ! Paris je ne le connais pas […] Paris je ne sais pas comment c’est fait, ni les gens, ni les choses ». La ville est présentée comme un lieu de débauche et de confusion. Dans l’atelier d’Olivier Métra, au dernier acte, il faut faire, physiquement, le tri entre dames du monde et courtisanes « car enfin quelquefois on peut confondre ». Les « gandins » ont pris la relève des muscadins.

La banlieue, telle qu’elle est présentée est une forme de territoire idéal entre la ville et là « où ça devient sauvage » comme dit Antonin. Le sage Duparquet qui n’est autre de le Rodolphe de la Bohème et sait donc ce qu’est un grand amour et le chagrin qui va avec, prêche pour une forme d’entre-deux banlieusard (banlieue de l’époque) : « C’est pas l’amour, c’est sa banlieue »… « C’est pas l’chagrin, c’est sa banlieue ». Aller de la ville à la banlieue c’est faire « une beau voyage ». Antonin, en sortant de sous un chou, (Comme le Marjolin du Ventre de Paris) renaît à cette vie idéale. Loin des incandescences amoureuses de la capitale ou des rusticités supposées de la campagne, cette renaissance fait miroiter la rêverie d’une relation platonique : « Comm’ la vie vous semble avoir d’ la douceur/ Quand on est ensemble comme frère et sœur/ Que n’êtes-vous ma sœur !/ Que n’êtes-vous mon frère ! »

Tout ceci n’est qu’une parenthèse, un « beau voyage » qui ramène en fin de compte à un univers qui est un peu celui de Proust qui serait allé faire un petit tour du côté des Halles un premier mai porté par la musique un peu mondaine de R. Hahn.

Gérard Loubinoux

![3 La_chanson_des_Halles_]Meyronnet_Auguste_bpt6k11932349](https://theatremusicaloperette.fr/wp-content/uploads/2024/12/3-La_chanson_des_Halles_Meyronnet_Auguste_bpt6k11932349-243x360.jpg)