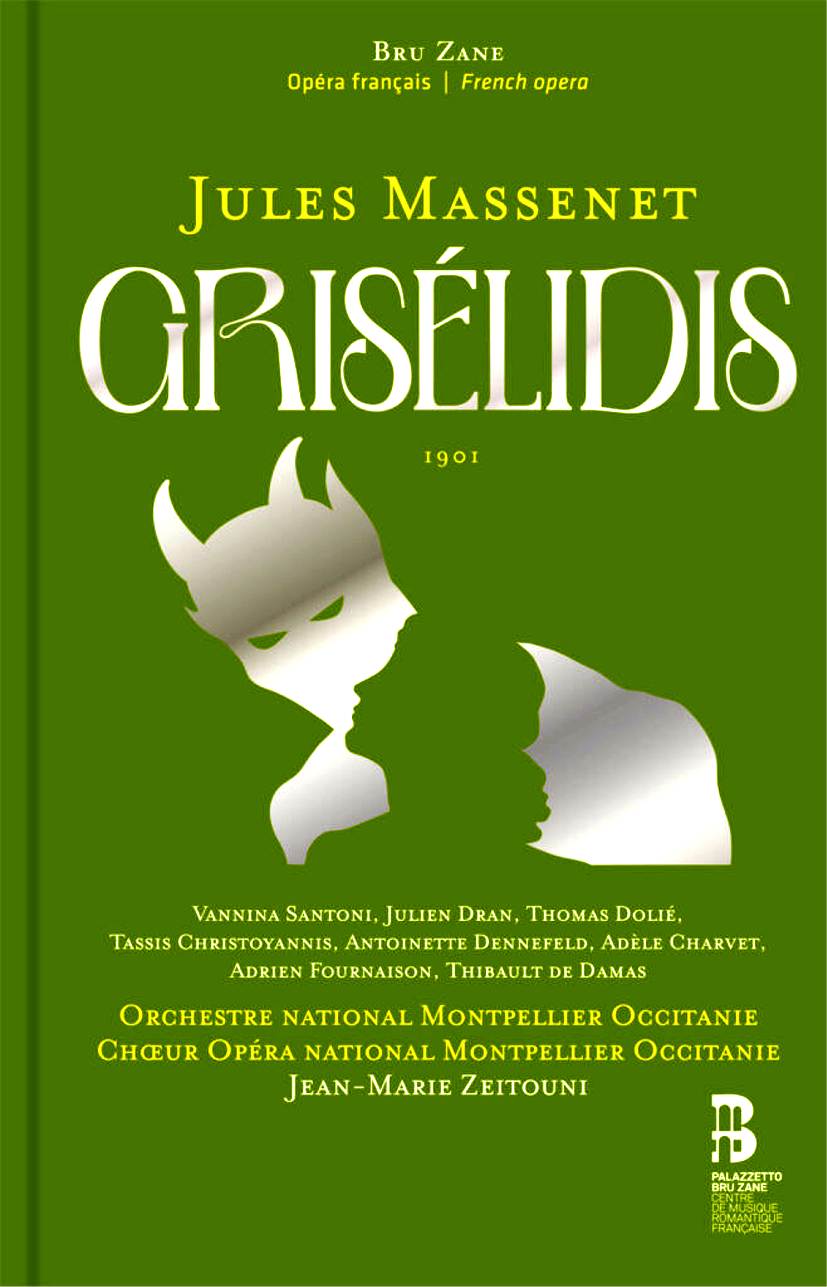

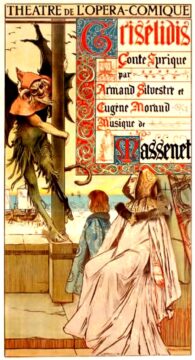

Après Ariane de Massenet (1842-1912) le Palazzetto Bru Zane poursuit son exploration des œuvres de la dernière partie de la carrière du compositeur (1899-1912) en publiant un nouveau livre-disque consacré à Grisélidis. Cet ouvrage, un conte lyrique en un prologue et trois actes sur un livret d’Armand Silvestre et Eugène Morand est rarement donné à la scène. Il a été créé le 20 novembre 1901 à l’Opéra-Comique, alors qu’Ariane le sera en 1906 à l’Opéra.

La dizaine d’ouvrages de la période voient le jour pour la plupart à Paris, à l’Opéra-Comique, à l’Opéra, à la Gaîté Lyrique, ou à Monte Carlo dont la vie lyrique est très riche au début du XXe siècle, notamment en matière de créations. On connaît l’éclectisme de Massenet et de ses librettistes qui dépaysent leur public dans l’Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XVIIIe siècle, non seulement pour le décor, mais pour renouer avec les sources d’inspiration musicale caractéristiques des époques en question.

Grisélidis est tirée d’une nouvelle du Décaméron (autour de 1350) de Boccace, et s’inspire d’une autre nouvelle de Charles Perrault de 1691, mais elle est surtout la transposition en livret d’une pièce en vers libres d’Armand Silvestre et Eugène Morand créée avec succès sous le même titre à la Comédie-Française en 1891.

L’argument

Liée par un serment d’amour avec Alain, un berger poète, Grisélidis est mise face au Marquis de Saluces qui l’épouse, scellant avec sa femme une passion partagée. Quelques années plus tard, devant partir pour les Croisades, le Marquis met au défi le diable de faire flancher la fidélité de Grisélidis. Le diable invente sans conséquence une nouvelle femme épousée à l’étranger par le Marquis et fait revenir Alain ; mais le rapt de son fils Loÿs met à mal la tentation de l’épouse de renouer avec le passé. Alors que le Malin déguisé lui propose contre un baiser de récupérer son fils auprès d’un pirate, Grisélidis s’y prépare, alors que s’annonce le Marquis. Les deux époux célèbrent leur fidélité et, à eux deux, avec l’aide de Sainte Agnès, parviennent à retrouver leur enfant.

La dramaturgie musicale

La dramaturgie musicale

L’ouvrage se déroule au Moyen-Âge en Provence dans un décor épuré : la lisière d’une forêt pour le prologue, un oratoire pour les actes I et III qu encadre une terrasse à l’acte II. La rencontre de Grisélidis et du Marquis dans le prologue se place sous le signe de l’inattendu ; c’est une scène de cet innamoramento que traduisent le chant commotionné du Marquis et la réponse extasiée de Grisélidis. La scène rappelle la rencontre d’un Pelléas égaré avec Mélisande. L’opéra de Debussy sera créé quelques mois plus tard. Les deux ouvrages qui souffrent de la même longueur de préparation seront dirigés par André Messager.

Le prologue et les trois actes font alterner un lyrisme perfusé et des scènes de franche comédie, sur fond de merveilleux chrétien. À partir de l’acte I, se met en place un matériel dramaturgique convenu. Le départ aux Croisades est un véritable topos, même s’il crée une potentielle équivalence entre l’acte entrepris et l’exigence morale demandée à l’épouse. On retrouve l’année suivante le départ à la Guerre sainte dans le Sire de Vergy de Claude Terrasse chez qui le cliché est tourné en dérision. Le personnage du diable n’est lui aussi pas une nouveauté. Les diables pour rire pullulent dans le répertoire. Après celui du Petit Faust de Hervé, ceux de Gaston Serpette dans Madame le Diable en 1882 ou les Carnets du Diable en 1895, avec plus tard en 1827 Le Diable à Paris dans l’excellente opérette de Marcel Lattès, sont mis dans les situations les plus rocambolesques, les tiraillements du diable avec sa femme comme dans Grisélidis étant parfois au programme.

De cette dramaturgie de base découlent, passées les chamailleries de Fiamina et du Malin, la fiction d’un remariage à l’étranger du Marquis sans effet sur les sentiments de Grisélidis (première épreuve), le retour d’Alain inopérant lui aussi (deuxième épreuve). L’enlèvement de Loÿs responsable de l’échec de la séduction à la fin du deuxième acte prospère au troisième acte (troisième épreuve). La péripétie se délite avec le retour du Marquis et la mise au clair des sentiments. C’est alors le merveilleux chrétien qui solutionne le dénouement tout en lui donnant un réel relief scénique. Léon Carvalho, le directeur de l’Opéra-Comique, avait soigné la mise en scène dans un théâtre qui bénéficiait de l’électricité.

L’opéra est un hymne à l’amour conjugal et à l’obéissance, incluant l’épreuve. Les stances, les ariosos, les complaintes en déclinent la dimension exclusive et passionnée. L’acte I en donne l’expression au Marquis par trois fois et à Grisélidis dans son serment (« Devant le soleil clair »). Cette dernière, restée seule, insuffle une couleur mélancolique et poétique à son grand air (« La mer ! Et sur les flots toujours bleus »), aria souvent détaché de l’ouvrage. Les belles écouteuses ne verront pas sur scène une pécheresse, mais une Grisélidis qui aura déjoué toutes les tentations, ainsi que l’écrit Brigitte Olivier : « La fidélité de Grisélidis prend la dimension d’une passion cruelle quelquefois, héroïque toujours. » (J. Massenet, Itinéraires pour un théâtre musical, Actes Sud, 1996). Le lyrisme est également apporté par le personnage d’Alain, plus catalyseur qu’amoureux décidé, aussi bien dans son air d’ouverture (« Ouvrez-vous sur mon front ») que dans le grand duo de l’acte II, qu’on peut rapprocher de pages de Werther quand le trouble s’installe entre Charlotte et Werther.

Les scènes du diable et de sa femme appellent une écriture qui mérite l’attention. Les dialogues sont légers, enlevés, dans la veine de l’opéra-comique. Dans le trio à l’acte II du diable, de sa femme et de Grisélidis, Camille Bellaigue note dans La Revue des Deux-Mondes, en 1901, que « toute la scène se déroule (…), comme en suspens, également près d’un sourire contenu et d’une larme furtive (…) »

Enfin la féerie et le merveilleux chrétien donnent leur sens aux péripéties de l’ouvrage. L’inspiration chrétienne émaille la partition. Parmi plusieurs occurrences : à l’acte II l’angélus et les voix de femmes en prière qui prolongent l’air de Grisélidis, plus loin l’incantation du diable avec l’écho des Voix de l’ombre et les micro-ballets des Esprits ou de la Floraison des roses qui introduisent l’entrée de l’amoureux, enfin au finale l’ouverture du triptyque, Sainte Agnès ramenant l’enfant au son d’un Magnificat.

La distribution

On imagine mal une autre distribution que celle choisie par le Palazzetto pour traduire les caractéristiques de l’art de Massenet dans un type d’ouvrage pensé à travers son exécution vocale.

Vannina Santoni dans Grisélidis, une de nos grandes sopranos françaises, possède une voix large, puissante et lyrique aux aigus acérés comme aux demi-teintes lumineuses ; si les grands airs (notamment « La mer ! Et sur les flots toujours bleus ») doivent leur impact à l’art déclamatoire de la cantatrice, les passages de dialogue ou les airs du troisième acte sont animés et savent ramener au premier plan le théâtre.

Thomas Dolié a la carrure vocale et l’éloquence voulues pour interpréter un Marquis passionné et héroïque ; le legato et la diction mettent en évidence les affects faits d’expressivité et de profondeur.

Julien Dran, qui s’exprime de plus en plus dans le grand répertoire, est idéal dans le rôle Alain, l’amoureux délaissé ; la couleur du chant et sa projection permettent de placer les sentiments au niveau d’une exaltation raffinée.

Tassis Christoyannis est un diable à la voix percutante, mais fluide et consciente du texte mis en relief.

Antoinette Dennefeld sait allier le théâtre aux accents bouffes de son rôle.

Les autres rôles sont parfaitement distribués : la mezzo-soprano-Adèle Charvet, voix cuivrée et de mélodiste dans ses couplets « En Avignon, pays d’amour », Adrien Fournaison, efficace et sonore Gondebaud, et Thibault de Damas, dont aucune des prestations ne passe inaperçue, ici souverain dans les phrases du Prieur.

À la tête de l’Orchestre National Montpellier Occitanie et du chœur Opéra National Montpellier Occitanie, Jean-Marie Zeitouni reste très attentif aux interprètes tout en faisant entendre avec un éclat particulier et une lecture précise et sensible les effluves musicales de Massenet.

Didier Roumilhac

Direction musicale : Jean-Marie Zeitouni – Orchestre National Montpellier Occitanie – Chœur Opéra National Montpellier Occitanie

Grisélidis : Vannina Santoni – Fiamina : Antoinette Dennefeld – Bertrade : Adèle Charvet

Alain : Julien Dran – Le Marquis : Thomas Dolié – Le Diable :Tassis Christoyannis – Gondebaut : Adrien Fournaison – Le Prieur : Thibault de Damas

Jules Massenet, Grisélidis, collection « Opéra français », 2 CD, livre, Bru Zane Label, autour de 29 €